食生活の改善をめざし始めた時、PFCバランスの管理は1番わかりやすい方法のひとつです。

しかし、日々の食事を記録し、適切な栄養バランスを維持するのには手間がかかることもあります。

あすけんは、カロリー計算やPFC(たんぱく質、脂質、炭水化物)バランスの計算、食事の質を高めるための栄養分析まで、アプリひとつでできてしまいます。

この記事では、あすけんを使ったPFCバランスの実践方法を紹介します。

PFCバランスの基本と、具体的な管理の実例を通じて詳しく解説するので、以下のような方にお役に立てます。

- 初心者の方

- まだ栄養に関する基本的な知識が少なく、PFCバランスの概念がわからない

- 効果を感じられなかった方

- 適切なガイダンスやアドバイスが不足していて、PFC管理で効果が得られなかった

- 栄養に対して誤解を持っている方

- 高たんぱく質、低糖質などPFCバランスに関する偏った理解を持っている

- 改善方法を探している方

- PFCバランス管理に取り組んでいるが、より効果的な方法や改善策を探している

- 具体的な指針がほしい方

- PFCバランスの理論はわかるが、日常生活にどのように適用すればいいか具体的なアドバイスが欲しい

みなさんの参考になるように、あすけんを使い2ヶ月で6kgのダイエットに成功した方法を以下の記事にまとめました。

この記事でPFCバランスの基本を理解したら、実践してみてください。

それでは早速いってみましょう。

PFCバランスとは?

PFCバランスとは、総摂取エネルギー(カロリー)に対して、「タンパク質・脂質・炭水化物」がどれくらい割合で含まれるのか示す指標です。

「P・F・C」とは

以下の三つの栄養素を表しています。

- P = Protein(タンパク質)

- F = Fat(脂質)

- C = Carbohydrate(炭水化物)

この三つは「3大栄養素」と呼ばれ、これらを考慮した上でバランスよく摂取する必要があります。

PFCバランスの種類

PFCバランスは

- 1日

- 1食

- 1食材(料理)

それぞれ計算することで、適切にPFCバランスを管理できます。

1日のPFCバランス

最も一般的。1日の総摂取エネルギーに対するPFCの割合を計算します。栄養バランスを総合的に把握するのに適しています。

1食のPFCバランス

個々の食事におけるPFCバランスを確認できます。食事の組み合わせによってはアンバランスになる可能性があり、1日全体を見渡す上で参考になります。

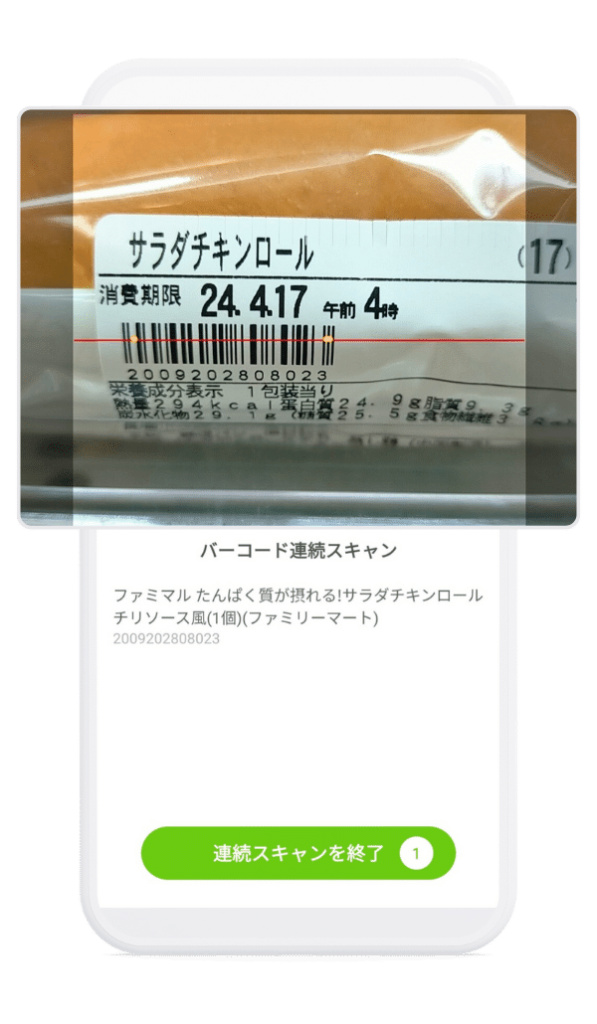

1食材のPFCバランス

個別の食材やレシピにおけるPFCバランスを確認できます。既製品の選択や、自炊の際の素材選びの目安となります。

理想のPFCバランスは?

| 三大栄養素 | PFCバランス | 2000kcalの例 |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 13~20% | 65g~100g |

| 脂質 | 20~30% | 45g~66g |

| 炭水化物 | 50~65% | 250g~325g |

栄養学的にバランスの取れた食事では、3つの栄養素が相互に働くPFCバランスが重要です。

| 栄養素 | 働き |

|---|---|

| Protein: たんぱく質 | 体の組織の構築や修復をする材料(筋肉、髪、爪、肌など) ホルモンや酵素の材料にもなる |

| Fat: 脂質 | エネルギーの貯蔵 ホルモンの生成 身体のエネルギー源 (長時間の運動時/安静時) |

| Carbohydrate: 炭水化物 | 体の即時のエネルギー源 脳や筋肉の活動に直接エネルギーを供給する主要な燃料 |

厚生労働省の「1─5 エネルギー産生栄養素バランス」によれば、健康を保つために最適とされているバランスは

- たんぱく質:13~20%

- 脂質20~30%

- 炭水化物50~65%

とされています。

2000kcalであれば、

- P:65g~100g

- F:45g~66g

- C:250g~325g

ただし、ダイエットに理想的なPFCバランスは、実際に調整をしながらあなたが痩せるバランスと食事内容をみつけることです。

例えば、たんぱく質の必要量ひとつとっても、

ネットでは「体重×2g」という意見もあれば、「女性は体重×1.2g〜1.5g」という意見もあります。

私の資格NESTA-PFTの教科書では異なる指標を提案しています。

| 座りっぱなしの人 | 楽しみで運動している人 | 持久力系競技選手 | パワー系競技選手 |

|---|---|---|---|

| 0.8g | 0.8~1.5g | 1.2~1.6g | 1.5~1.7g |

私自身の経験では「たんぱく質:体重×1.5g」が効果的であることが多いです。厚生労働省の推奨するPFCバランスに当てはまっています。

※「炭水化物:300g前後」「脂質:20~30%」程度です。

一方、体重を減らしつつ筋肉量を維持するためのたんぱく質必要量の「体重×2g」と実際は異なっています。

つまり、この範囲は明確ではないということです。

1─5 エネルギー産生栄養素バランスの5.活用上の注意には以下の様に書かれています。

エネルギー産生栄養素バランスを食事改善などで活用する場合には、次の3点に特に注意すべきである。

1─5 エネルギー産生栄養素バランス

- 基準とした値の幅の両端は明確な境界を示すものではない。このことを十分に理解して柔軟に用いるべきである。また、各栄養素の範囲の下端や上端を合計しても 100% にならないことにも注意すべきである。

- 脂質及び炭水化物については、それぞれの栄養素の質、すなわち、構成成分である個々の脂肪酸や個々の糖の構成(特に、飽和脂肪酸と食物繊維)に十分に配慮すること。

- 何らかの疾患を特定してその疾患の発症予防を試みたり、その疾患の重症化予防を試みたりする場合には、期待する予防の効果とともに、これらの栄養素バランスに関する対象者の摂取実態などを総合的に把握し、適正な構成比率を判断すること。

5.活用上の注意

個人の生活スタイル、運動の強度、代謝率、さらには健康目標によって、最適なPFCバランスは異なります。

結局のところ、ダイエットに理想的なPFCバランスは、実際に調整をしながらあなたが痩せるバランスと食事内容をみつけることしかないのです。

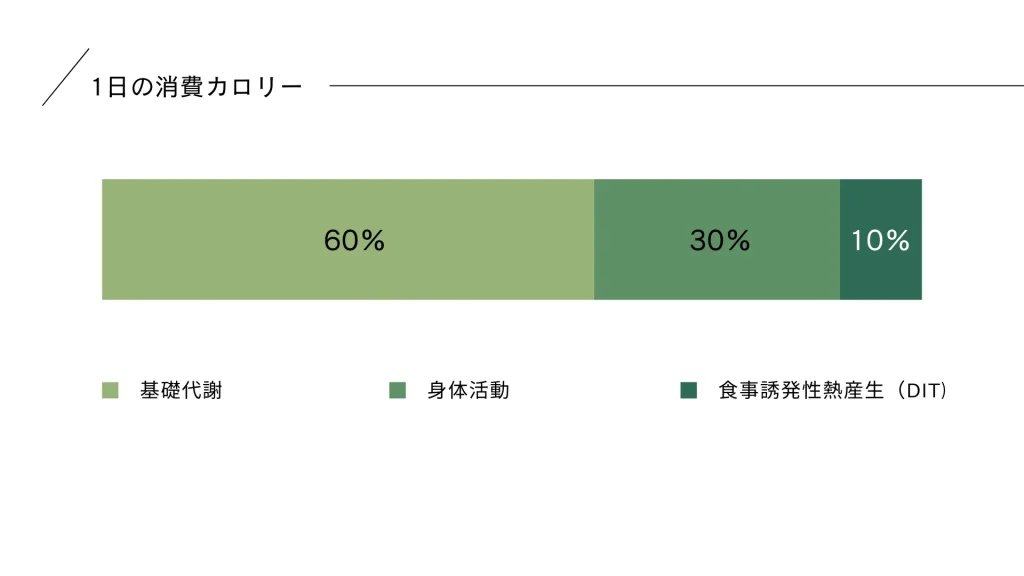

PFCバランス管理の効果:消費カロリーがあがる

PFC(たんぱく質、脂質、炭水化物)を含む食事をすることで、カロリーの消費量を高めることができます。

食事をしていると体がポカポカとあったかくなることがありませんか?

食事誘発性熱産生(DIT: Diet Induced Thermogenesis)によるもので、摂取した食事を消化、吸収、代謝する過程で体が消費するエネルギーを指します。

DITにより消費されるエネルギー量は「1食の摂取カロリーの約10%」といわれます。

例えば、以下のような食事をした場合、アプリでの計算上は540kcalですが、実際は約10%(54kcal)消費するので486kcalとなります。

| PFC | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |

|---|---|---|---|

| 食材 |  150g |  70g |  150g |

| カロリー 食材当たり | 120kcal | 108kcal | 312kcal |

| 合計 | 540kcal | ||

| DIT | 486kcal | ||

特にたんぱく質は他の栄養素に比べてその効果が高いとされていますが、実際の食事はPFCの混合になるのでDITは約10%に落ち着くとされています。

- たんぱく質:30%

- 脂質:4%

- 炭水化物:6%

DITは1日のトータルエネルギー消費の約10%を占めるとされ、もしかしたら、ちょっと少なく感じるかもしれません。

しかし、もし摂取カロリーを1500kcalに設定していたら、PFCバランスを意識して食事をするだけで「毎日150kcal」消費していることになります。

7200kcal消費すると脂肪が1kg減るので、

7200kcal÷150kcal=48日

48日で1kg減る計算になりますが、基礎代謝や身体活動の消費カロリーを鑑みれば、もう少し早いでしょう。

減量ペースを月に1kgに設定していれば無理なく目標達成ができる数字だと思います。

このように、PFCバランスを適切に管理することで、日々のカロリー消費をより高め、より効率的な代謝を促すことができます。

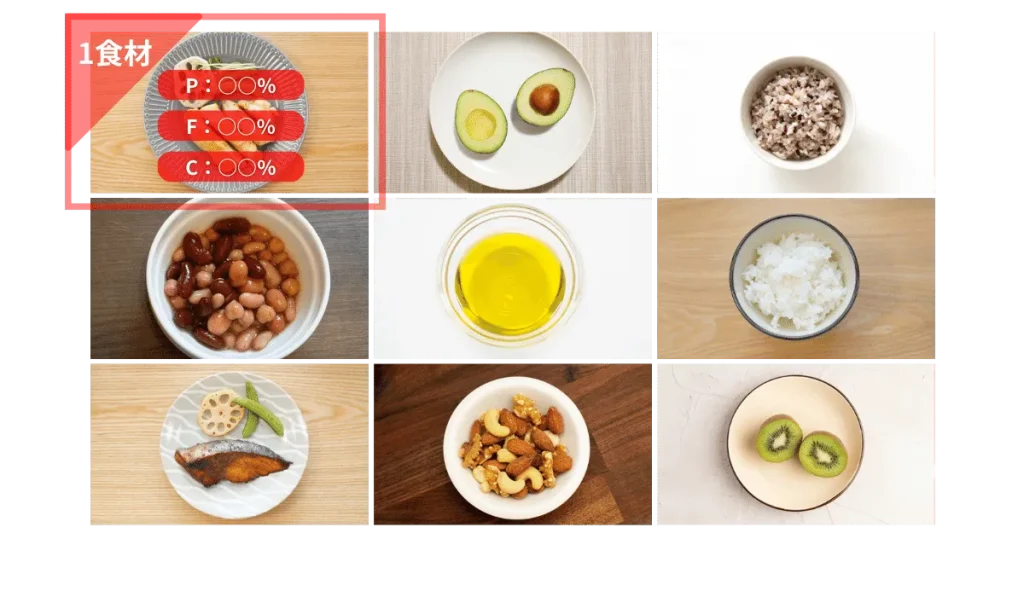

PFCは何を食べればいい?

結局のところ何を食べればいいの?というのが一番頭を悩ませるところだと思います。

たんぱく質、脂質、炭水化物なら何でも食べていいと言うわけではないですからね。

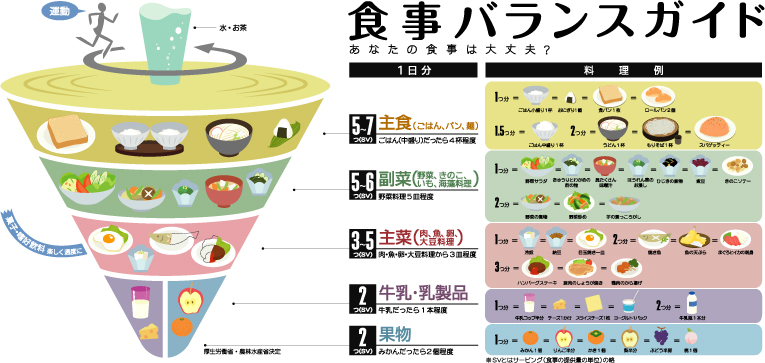

ここでは厚生労働省・農林水産省が提供する「食事バランスガイド」が役立ちます。

このガイドは、一日に必要な食品群をわかりやすく示しており、穀物、野菜、果物、肉・魚・卵・大豆製品、乳製品など、様々な食品群を適切な割合で摂取することを推奨しています。

| 食事区分 | サービング(SV) | 食品例 | PFC分類 |

|---|---|---|---|

| 主食 | 炭水化物約40g | ごはん・麺・パンなど・いも | C:炭水化物 |

| 主菜 | たんぱく質約6g | 肉、魚、卵、豆など | P:たんぱく質 |

| 副菜 | 材料の重量70g | 野菜、きのこ、海藻など | ビタミン、ミネラル、食物繊維 |

| 乳製品 | カルシウム約100mg | 牛乳、ヨーグルト、チーズなど | カルシウム |

| 果物 | 材料の重量約100g | 果実(りんご、みかん、すいか、いちごなど) 果実的な野菜 | C:炭水化物 ビタミンC、カリウムなど |

PFCバランス(タンパク質、脂質、炭水化物のバランス)を整えるには、これらの食品群を日々の食事に組み込むことが大切です。

例えば、

穀物はエネルギー源としての役割が大きいため、食事のベースとして選びます。

ビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含む野菜や果物をたっぷりと取り入れ

たんぱく質源として肉や魚、大豆製品をバランス良く摂ります。

乳製品からはカルシウムを、そして良質な脂質はナッツやオリーブオイルから摂取するようにしましょう。

このように、食事バランスガイドに沿って食事を組み立てることで、PFCバランスをはじめとする栄養のバランスを自然と整えることができます。毎日の食事でこれらの点を意識することが、健康維持の第一歩となります。

食事バランスを取るためにビタミンやミネラルも大切

PFCバランスは、あすけんで100点を取るためにも大切な要素ですが、健康的な食事にはビタミンやミネラル、食物繊維なども同様に重要です。

- PFCの吸収を向上

- 代謝アップ

- 老化防止(抗酸化)

- 免疫力アップ

体内で自然に生成されないため、意識して食事から摂取する必要があります。

あすけんではPFCのバランスだけでなく、ビタミンやミネラルの摂取も評価されます。

単にカロリーやPFCバランスに注目するだけでなく、栄養価の高い食材を選んでバランスの良い食事を心がけることが、健康的な食生活を送る上で大切だからです。

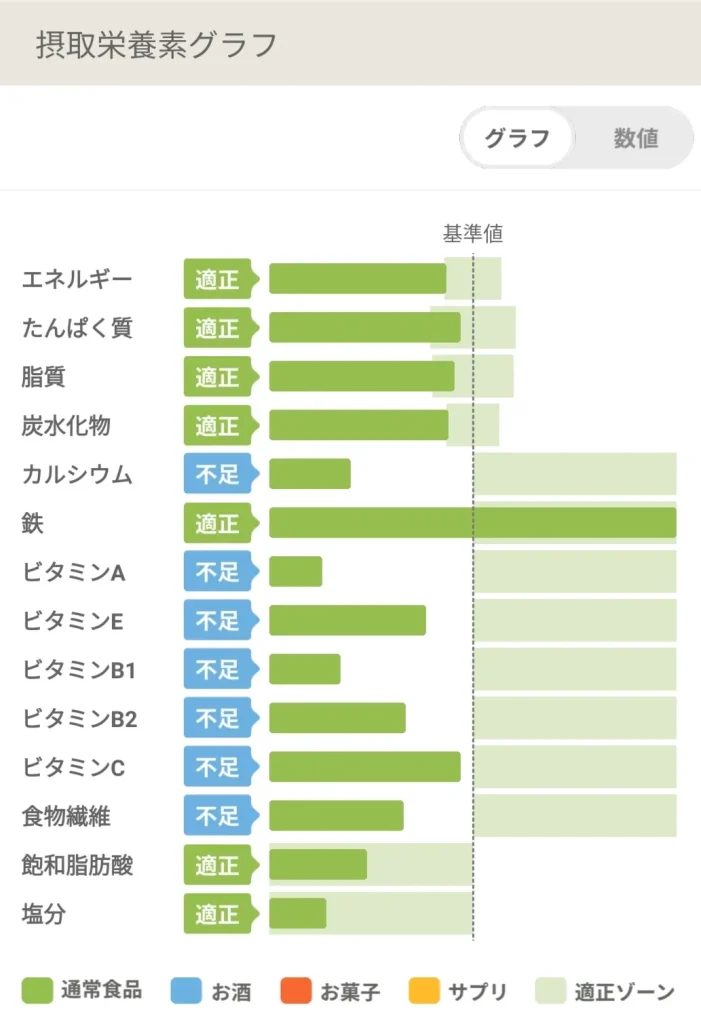

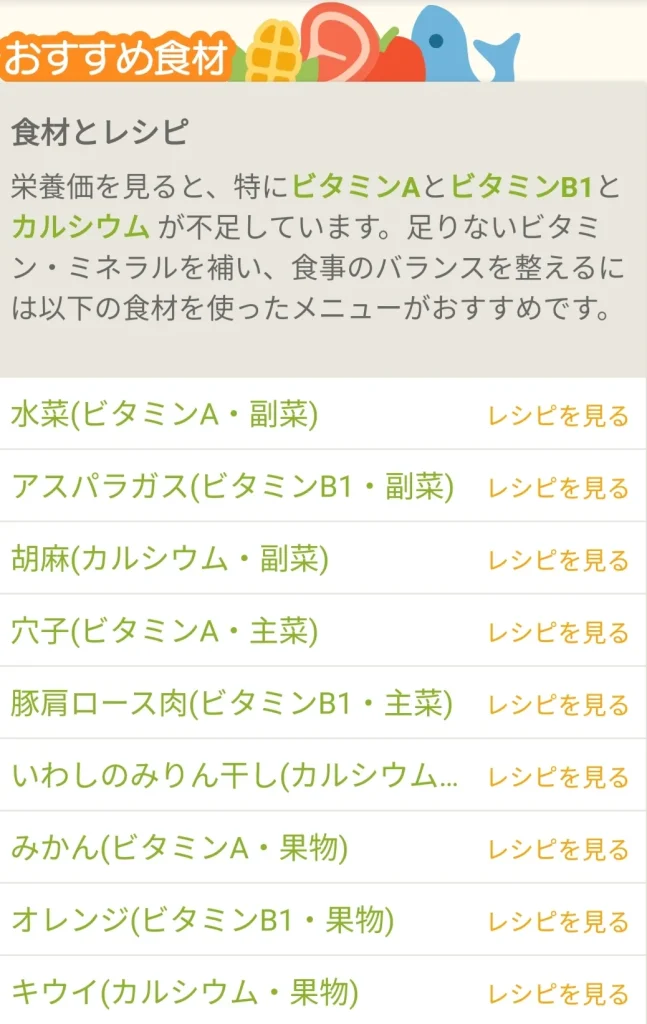

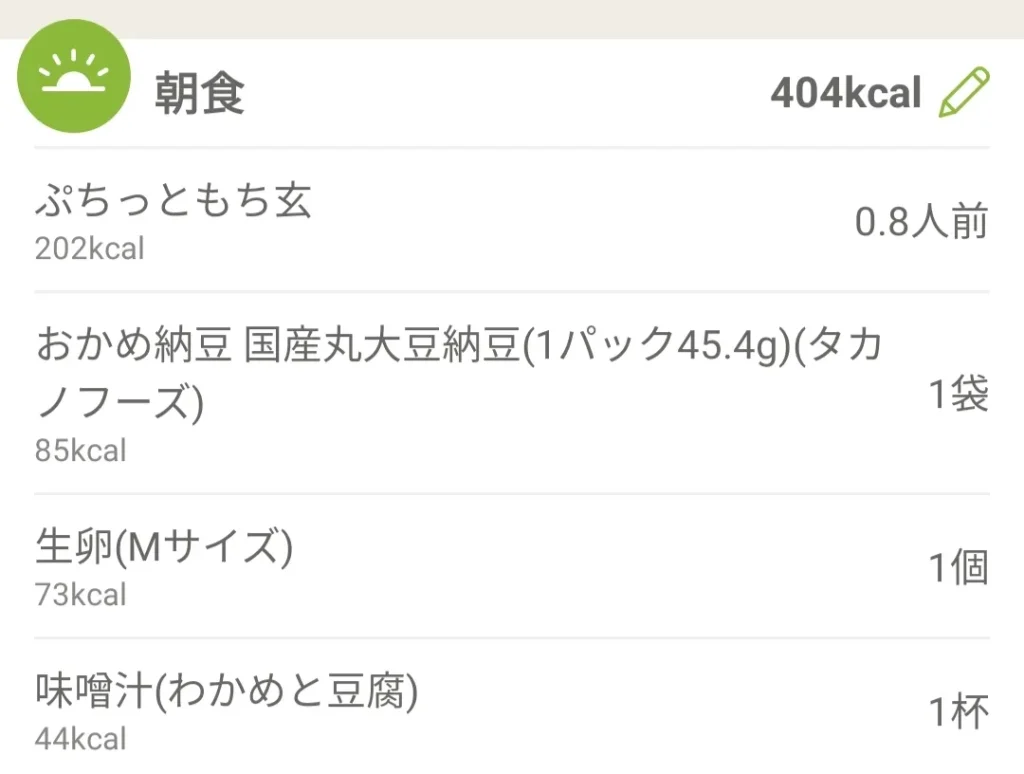

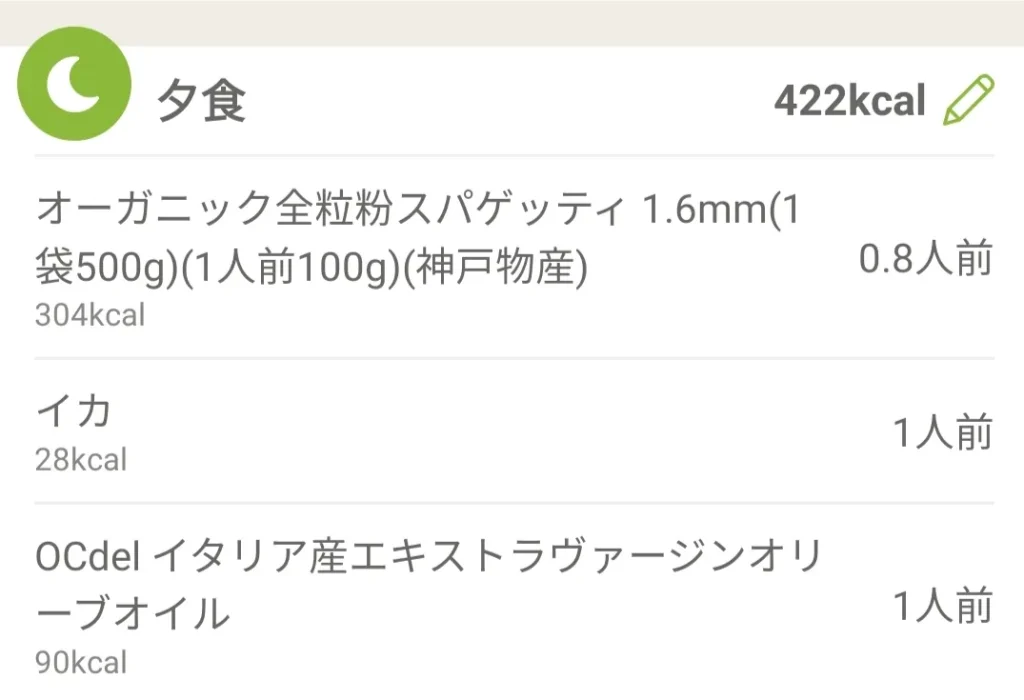

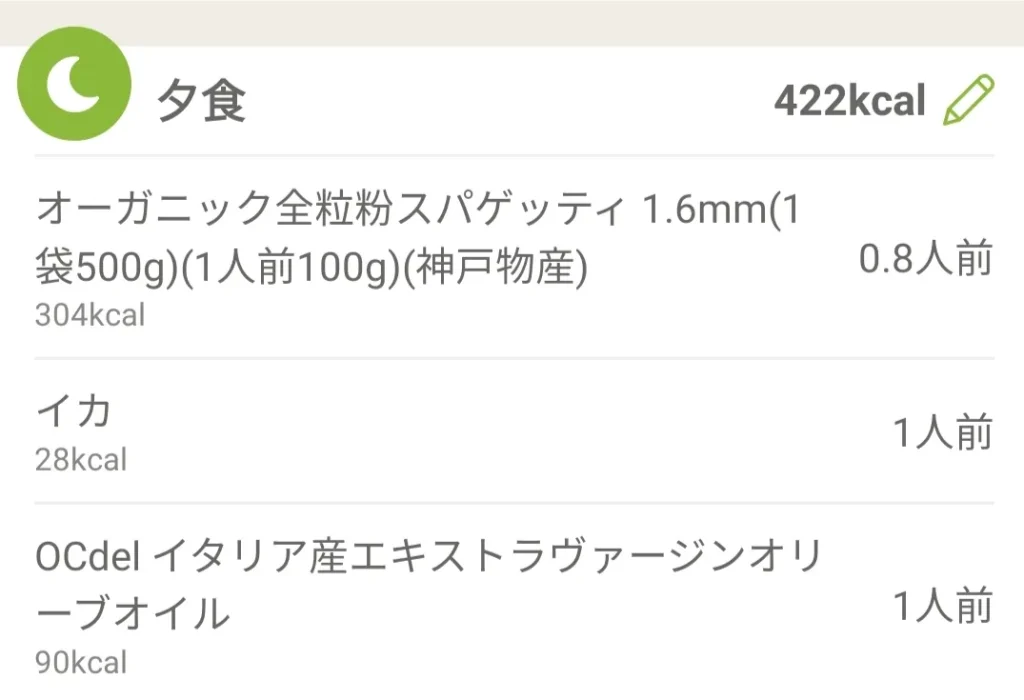

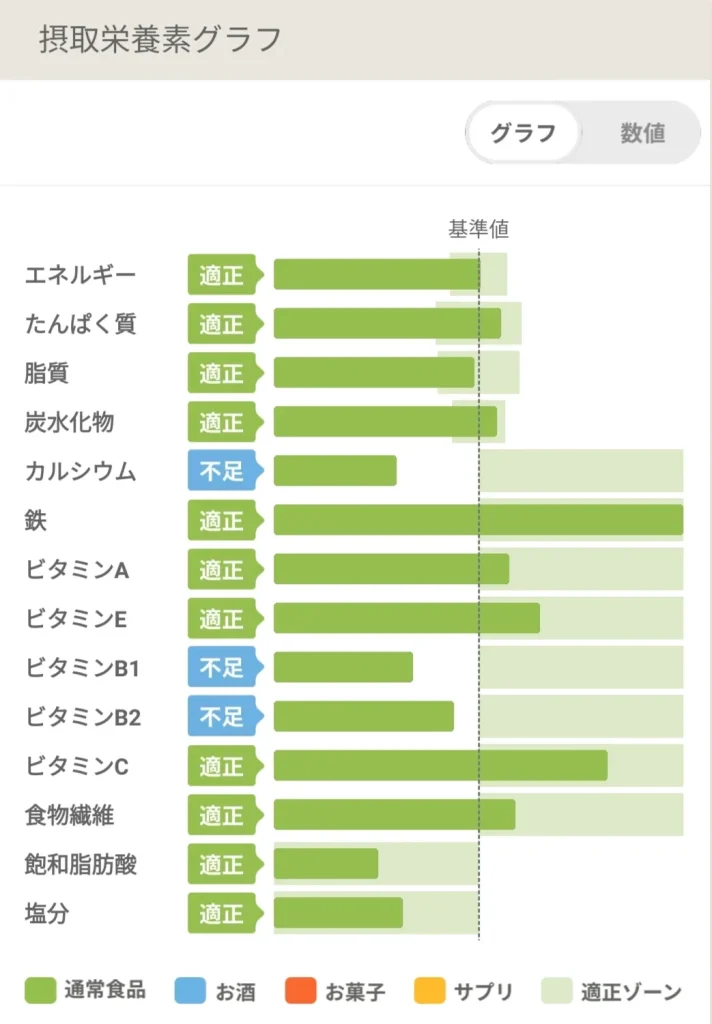

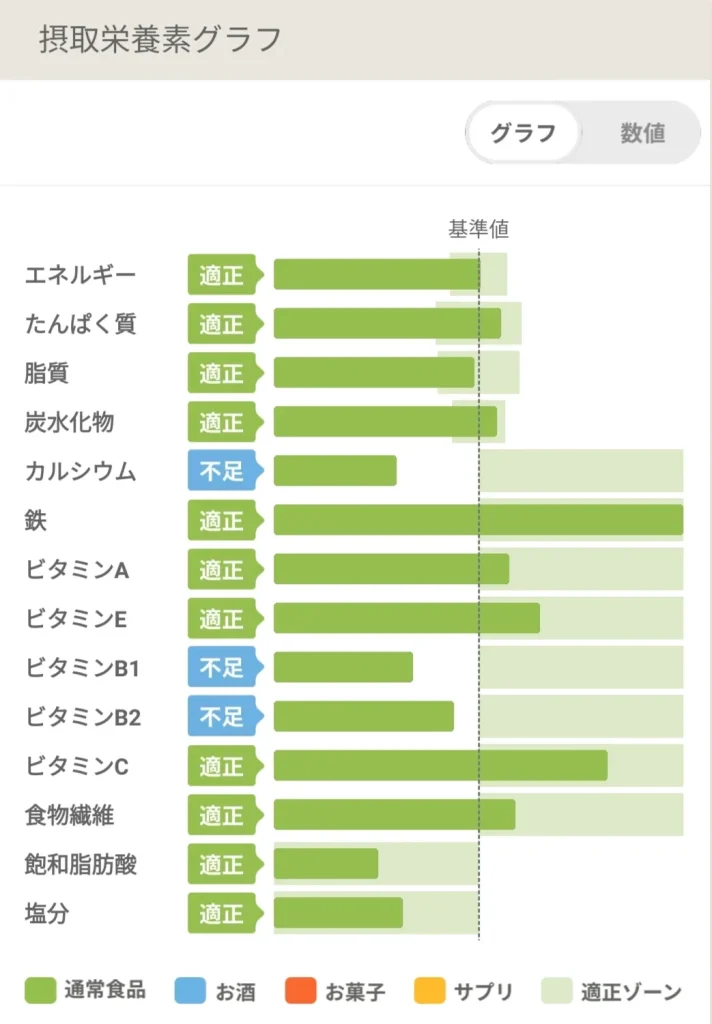

あすけんを活用したPFCバランスの管理の実例で紹介した食事例の栄養摂取グラフを見てみると

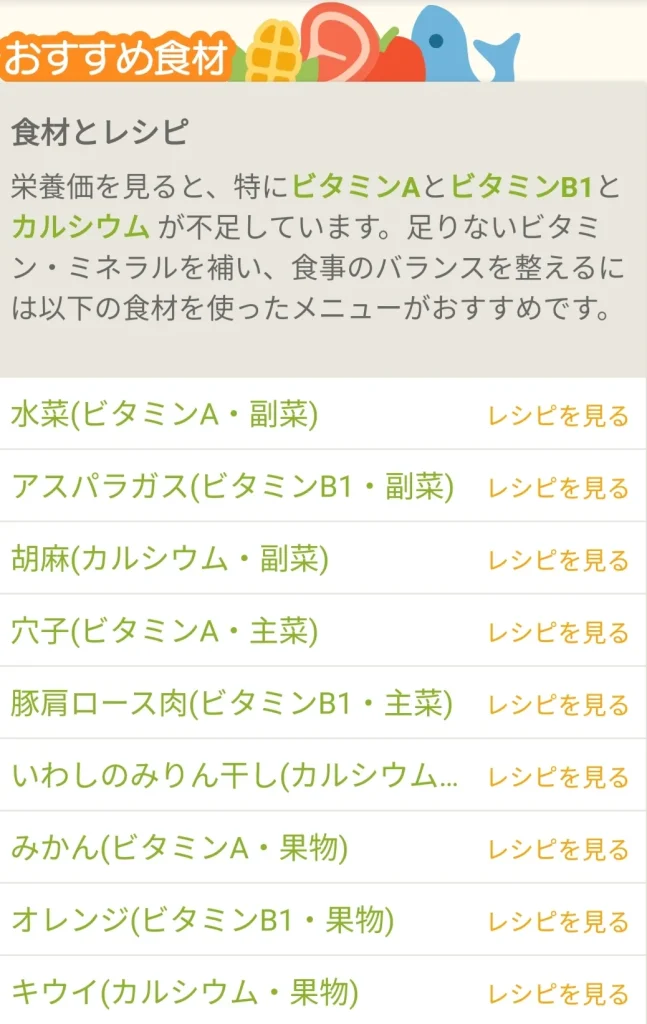

ビタミン、ミネラル、食物繊維などPFC以外の栄養素のほとんどが足りないことがわかります。

画面をスクロールして食事バランスとおすすめ食材を参考に、足りない食材を補ってみましょう。

- 特に副菜からの栄養が足りていない

- 主食、主菜は適切範囲に入っているので無視

- ビタミンA、ビタミンB1、カルシウムを含む食材をピックアップ(おすすめ食材にないものも含む)

- ビタミンA:にんじん

- ビタミンB1:オレンジ

- カルシウム:ワカメ

✴食材バランスチェックから「きのこ系」も追加

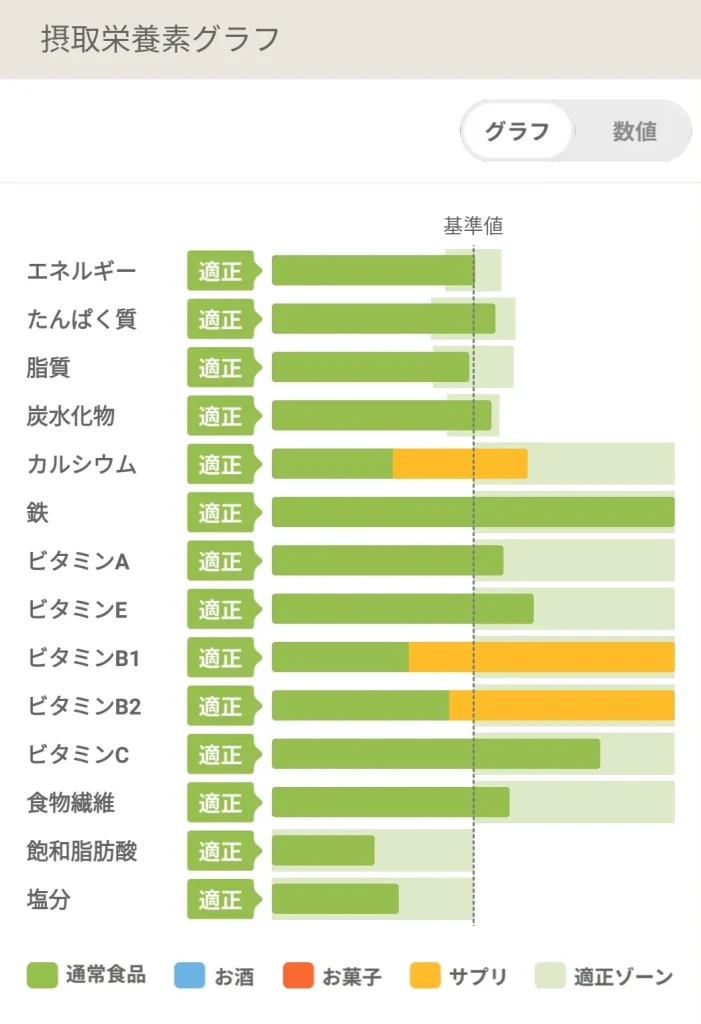

それぞれ食事に追加してみます。

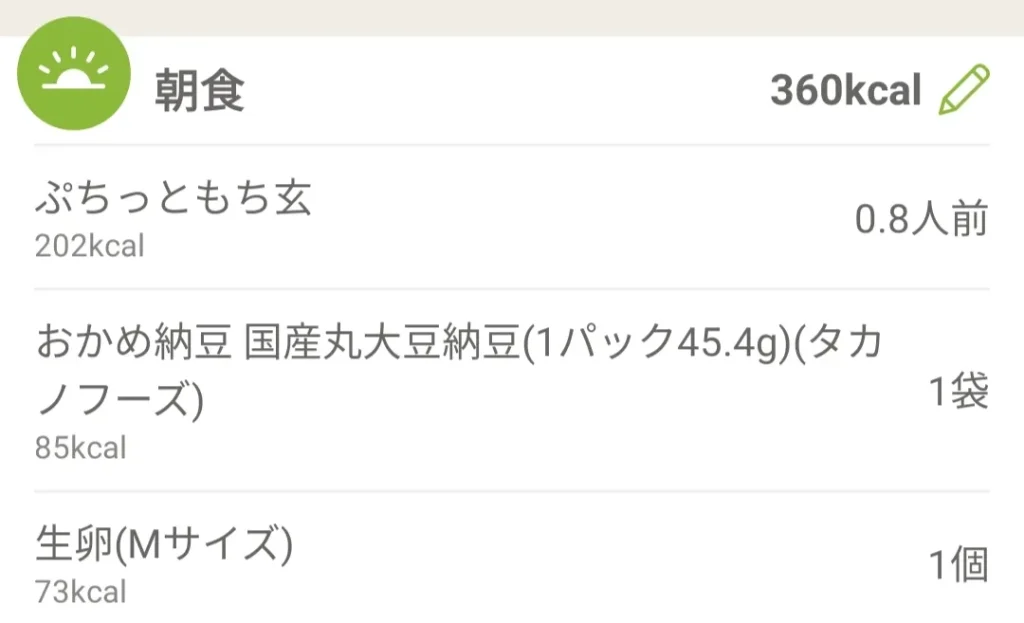

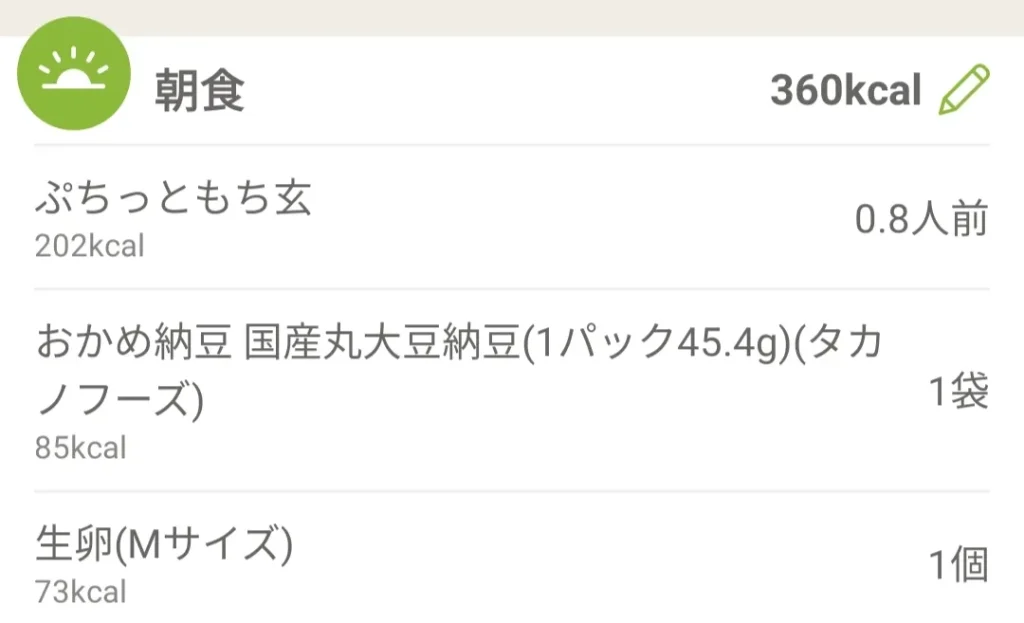

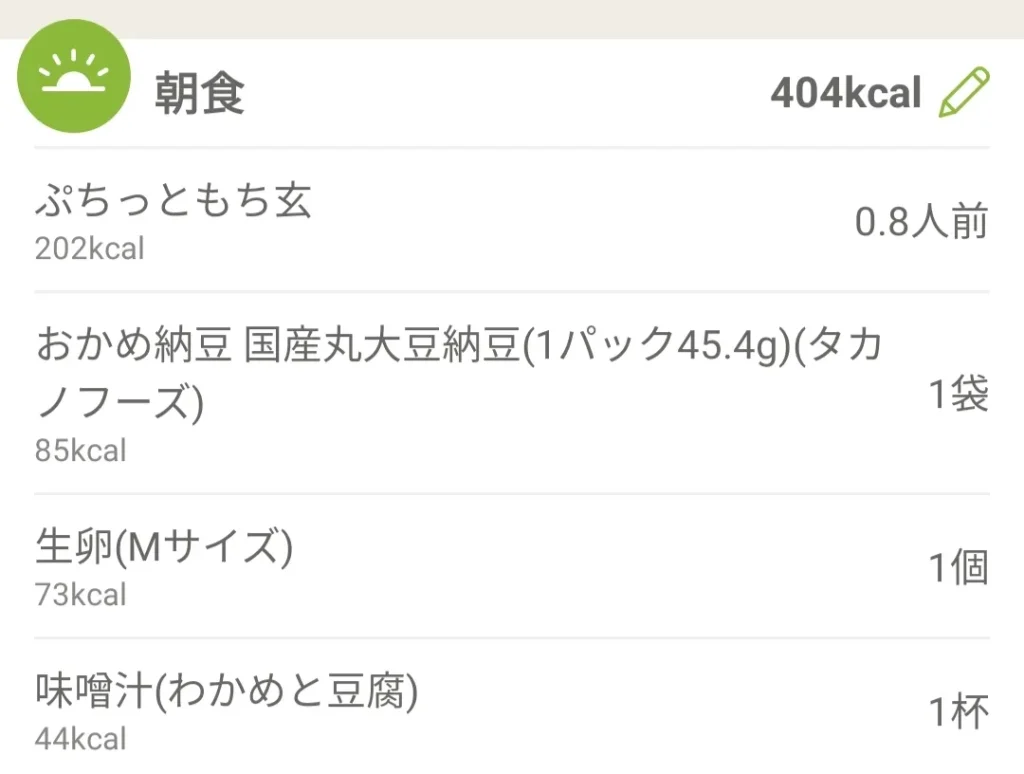

朝食:味噌汁(わかめと豆腐)追加

昼食:バレンシアオレンジ追加

夕食:にんじん、マッシュルーム、野菜追加

個人的には料理に合いそうな食材を選びます。

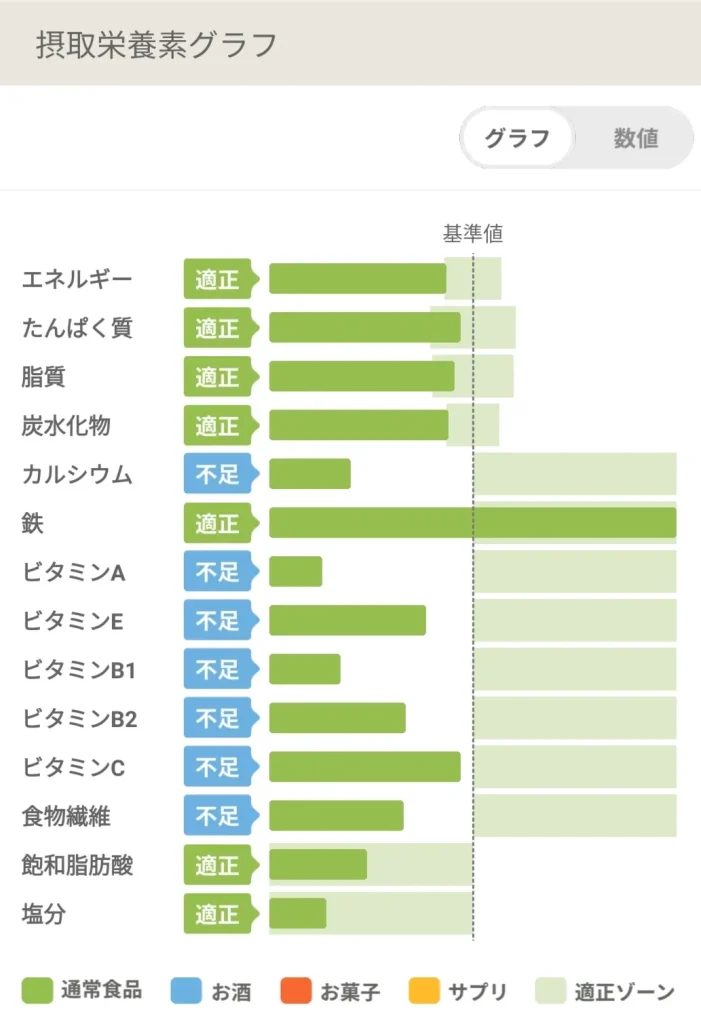

それでは、栄養価を比較してみましょう。

野菜、フルーツ追加前

野菜、フルーツ追加後

カルシウム、ビタミンB1、B2以外の栄養素は摂ることができました。

野菜や果物などを増やすことで食事の栄養価をグンと引き上げることができるのが分かったと思います。

不足分は僕らの強い味方「サプリ」に頼りましょう。

サプリはその日の食材で足りない栄養素を補うようにしてください。

食事バランスの各区分あたる食材を摂るようにするとさらに高得点になりますが、今回はPFCバランスの解説なので割愛しました。

忙しい時にはサプリメントも効果的に使おう

PFCやビタミン、ミネラルは、食事から摂取するのが理想的です。

しかし、忙しい日常生活の中では十分な量を摂取することが難しい場合もあります。

こうした時、サプリメントの利用は有効な手段です。

- ビタミン(C・A・E・B)

- ミネラル(カルシウム・マグネシウム・亜鉛)

- 食物繊維(イヌリン・難消化デキストリン)

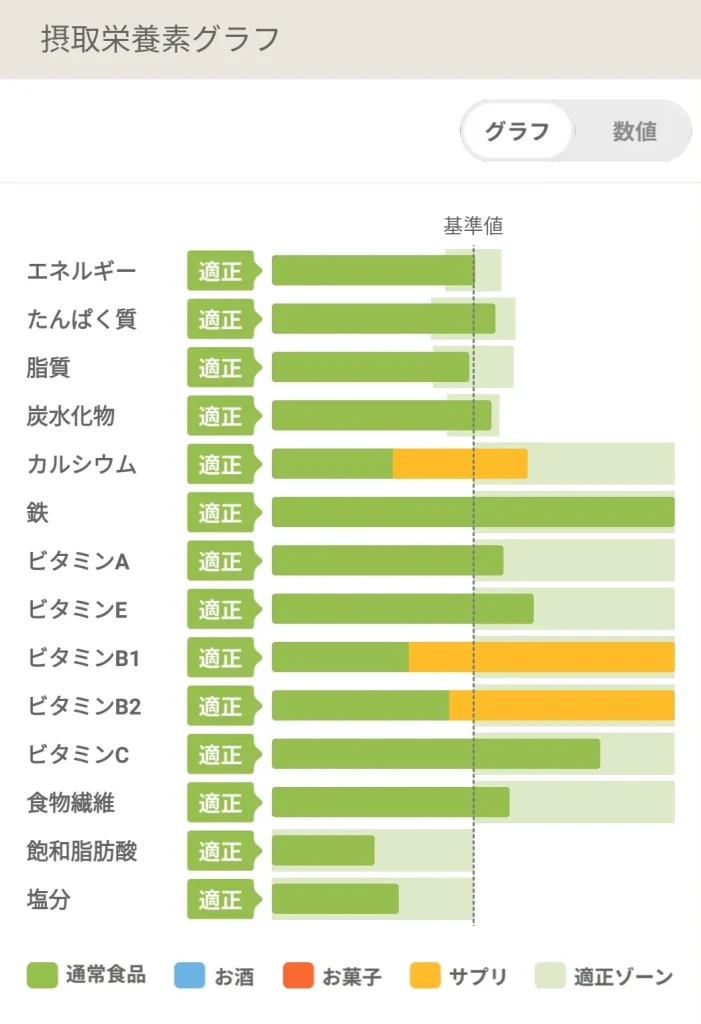

例として、朝食後にカルシウム、ビタミンB郡を摂取してみます。

サプリ追加前

朝食に追加

サプリ追加後

これで全ての栄養素が適正値になりました。

もちろん、適正値に収めることが目的ではありませんが、「必要な栄養が摂れている=痩せる可能性が高くなる」のは間違いありません。

また、サプリメントにより栄養が「過剰」になってしまっても気にすることはありません。

あすけんの栄養摂取量の基準は「過不足の心配がない量」としており、ほとんどの場合、上限を越えても健康を害す心配はありません。

また、筋トレなどの運動を行っている方にとっても、プロテインやアミノ酸は非常に役立つアイテムです。

- 筋トレ前後:ホエイプロテイン(ホエイ・ソイ)、コラーゲンペプチド

- 筋トレ中:アミノ酸(BCAA・EAA・グルタミン)

- 筋トレ後:グルタミン、EAA、

筋トレの前中後にプロテインやアミノ酸を摂ることで、効率的に筋肉を「回復→成長」させることができます。

もちろんたんぱく質が不足しているときにもプロテインは役立ちます。

しかし、サプリメントは補助的な役割を果たすものであり、主食を置き換えるものではありません。

あすけんで日々の栄養状況を見ながら、必要に応じたサプリメントで賢く栄養バランスを整えましょう。

あすけんのPFCバランス機能

あすけんがPFCバランス管理のためにどのような機能を搭載しているのかご紹介します。

以下に紹介する機能を活用して、実際に計算しながらPFCバランスを管理していきます。

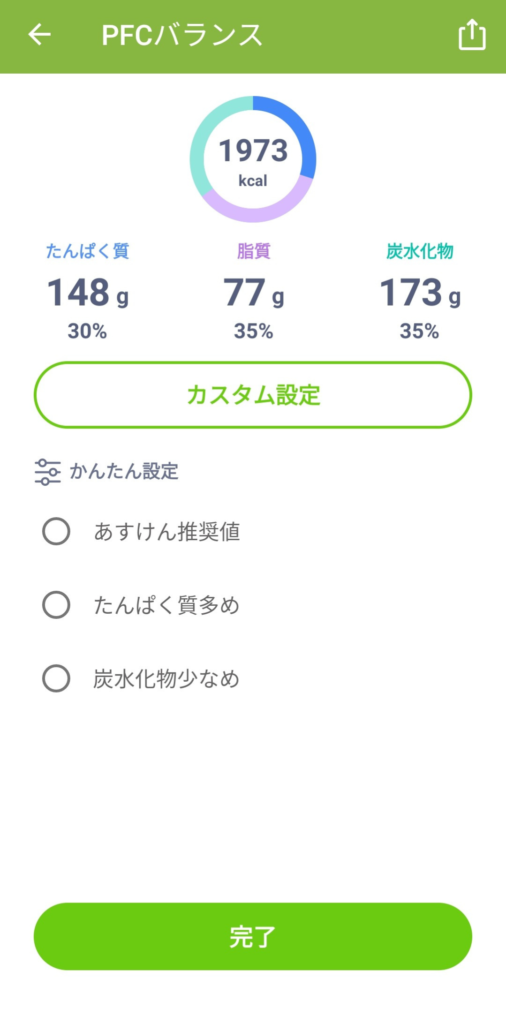

1日&1食単位のPFCバランスの設定

基礎代謝✳と目標設定の入力内容に応じた「摂取カロリー」「PFCバランス」が設定されます。

基本サービス(無料)

朝食、昼食、夕食、1食ごとのカロリー配分を表示

プレミアムサービス(有料)

1日と1食分のPFCバランス、摂取カロリー、その他の栄養素まで表示

コース選択

基本サービス(無料)

あすけんダイエット基本コースのみ選択可

プレミアムサービス(有料)

あす筋ボディメイクコース、ゆる糖質制限コースも選択可

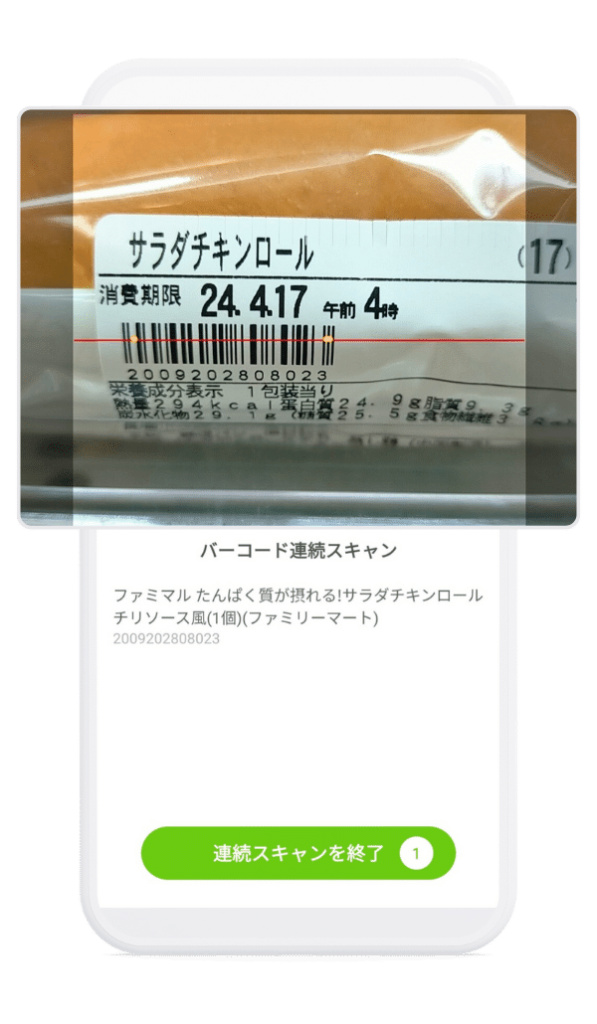

食品検索

アプリのデータベースに登録された10万品以上の食品から検索可能

基本サービス(無料)

食品のカロリーのみ表示

プレミアムサービス(有料)

カロリーに加えて、PFCバランスも表示

食事記録と計算

登録した食事のカロリー、PFCバランス、栄養価を自動で計算して、進捗をアドバイスしてくれます。

基本サービス(無料)

3食入力が終われば、その日の過不足のみグラフで表示

プレミアムサービス(有料)

PFCバランスの進捗と1食ごとの過不足を数値で確認可

PFCバランスの計算方法

あすけんの機能を活用した、基本的なPFCバランスの計算方法を解説します。

アプリの使用有無に関わらず、この計算法はPFCバランスを管理する上では必要になります。

簡単ですので、ぜひ把握しておくことをおすすめします。

STEP1:1日のエネルギー摂取目標を設定する

まず、1日に必要な総カロリー摂取量を設定します。この量は個人の年齢、性別、活動レベル、体重管理の目標(減量、維持、増量)に基づいて決定します。

STEP2:PFCバランスを決める

タンパク質、脂質、炭水化物のそれぞれについて、総エネルギー摂取量に占める割合を設定します。一般的なガイドラインはタンパク質20%、脂質30%、炭水化物50%ですが、個々の健康状態や目標に応じて調整することが重要です。

有料の場合

AIが自動で設定してくれます。

無料の場合

各食事に配分された摂取カロリーからPFCバランスを計算します。

求め方:各食事のカロリー÷摂取カロリー

| 食事/カロリー | 割合 | 求め方 |

|---|---|---|

| 朝食/519kcal | 25% | 519kcal÷2074kcal |

| 昼食/830kcal | 40% | 830kcal÷2074kcal |

| 夕食/726kcal | 35% | 726kcal÷2074kcal |

求め方:摂取カロリー×コースPFCのエネルギー割合÷PFC1gあたりのカロリー

| PFC | PFCバランス | 求め方 |

|---|---|---|

| P(たんぱく質) | 67.5g~103.7g | (2074kcal×0.13~0.2)÷4kcal |

| F(脂質) | 46g~69.1g | (2074kcal×0.2~0.3)÷9kcal |

| C(炭水化物) | 259.3g~337g | (2074kca×0.5~0.65)÷4kcal |

求め方:PFCバランス(STEP2)×各食事のカロリーの割合(STEP1)

| 食事 | PFCバランス | 求め方 |

|---|---|---|

| 朝食 | 16.9g~25.9g | (67.5g~103.7g)×0.25 |

| 11.5g~17.3g | (46g~69.1g)×0.25 | |

| 64.8g~84.3g | (259.3g~337g)×0.25 |

| 食事 | PFCバランス | 求め方 |

|---|---|---|

| 昼食 | 27g~41.5g | (67.5g~103.7g)×0.4 |

| 18.4g~27.6g | (46g~69.1g)×0.4 | |

| 103.7g~134.8g | (259.3g~337g)×0.4 |

| 食事 | PFCバランス | 求め方 |

|---|---|---|

| 夕食 | 23.6g~36.3g | (67.5g~103.7g)×0.35 |

| 16.1g~24.2g | (46g~69.1g)×0.35 | |

| 90.8g~118g | (259.3g~337g)×0.35 |

STEP3:食事を記録する

あすけんの記録機能を使い、上記のPFCバランスの範囲に基づいて食品を登録します。

| PFC | 摂取量 | コース基準値 |

|---|---|---|

| P | 25g | 16.9g~25.9g |

| F | 16.4g | 11.5g~17.3g |

| C | 75.7g | 64.8g~84.3g |

| PFC | 摂取量 | コース基準値 |

|---|---|---|

| P | 31.7g | 27g~41.5g |

| F | 26.6g | 18.4g~27.6g |

| C | 124.5g | 103.7g~134.8g |

| PFC | 摂取量 | コース基準値 |

|---|---|---|

| P | 29.9g | 23.6g~36.3g |

| F | 18.9g | 16.1g~24.2g |

| C | 115.6g | 16.1g~24.2g |

あなたに合ったPFCバランスを見つけてダイエットに活かす方法

ここまで、PFCバランスの基礎、そして利便性を高めるために「あすけん」を利用した計算方法を解説してきました。

しかし、私たちの体はそれぞれ異なり、個々の健康状態やライフスタイル、ダイエットの目標も異なります。

そのため、一律のPFCバランスがすべての人に最適とは限りません。

ここから先は、個々のニーズに合わせてPFCバランスを調整する方法を詳しく解説しています。

合計12週間であなたにあったPFCバランスを見つけ、ダイエットする方法です。

これにより、あなた自身に最も適したPFCバランスを見つけ、効果的にダイエットに活かすことが可能です。

留意事項

紹介するアプローチは「あすけん」特有のものではなく、栄養管理の普遍的な原則に基づいています。

そのため、あすけんに限らず、他のPFC管理アプリを使用していても応用することが可能です。

説明をする過程で必要なため、例としてあすけんの管理画面を用いています。

ご購入後、内容について不明な点がありましたら下記のLINEまでご連絡ください。

12週間のダイエット目標

最初の4週間は体重維持

この期間は、ダイエット前の準備フェーズです。

体重維持を維持しながら、無理なく食事量をアップさせることで、代謝の改善を図ります。

そのためにやることは、

スタート時の体重から減らさない

※または1〜2kg程度の減少に留めておく(むくみ分だけ減らす)でもOK

体重が維持できるということは「食事量に対して代謝が追いついている」ということです。

代謝が上がれば、その後のダイエット期間でも健全な状態が維持できます。

- 体重が減る(消費カロリー>摂取カロリー)

- 意味:食べたものが代謝できたうえに消費カロリーも高い or 食事を減らしすぎ

- 体重が増える(消費カロリー<摂取カロリー)

- 意味:食べたものが代謝できていない or 食事の質が悪い

- 体重が維持(消費カロリー=摂取カロリー)

- 意味:食べたものがしっかりと代謝できている

逆に、少ない食事量しか代謝できない場合、ダイエット段階でさらにカロリーを制限する必要が出てきたときに、代謝が大きく低下し、ダイエットが非常に困難になる可能性が高いです。

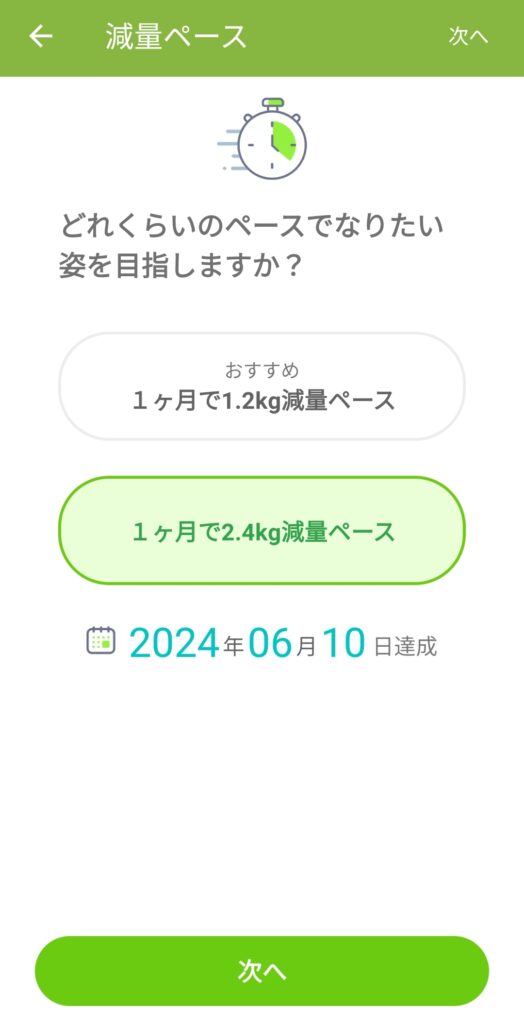

5週目からは代謝を維持しながらダイエット

5週目以降は、代謝を維持したまま「現実的かつ健康的な範囲で体重を落とす」ことが目標です。

「健康を維持しながら」というのが難しくと感じるところですが、「1ヶ月で体重の4%~5%の減量ペース※個人差あり」で着実に進めることが大切です。

経験側ですが、疲労感や倦怠感がなく、ストレスを感じずに続けられているのであれば、一定の範囲を超えた減量でも問題はありません。

私のお客様でも偶に、上記の目安を上回るペースで減量できる方もいらっしゃいます。

そういった場合でも、急激な減量は避け、1週間あたり1kg以内に抑えることをおすすめします。

しかし、体に無理が生じているようであれば、減量のペースを緩めるか、一時的に中断するなど、柔軟な対応が賢明です。健康を損なうリスクを冒すことは避けなければなりません。

5週目以降は、こうした体調と減量ペースのバランスを見極めながら、着実に目標達成を目指しましょう。

実践方法:1~4週目

基本の流れは以下になります。

スタートの食事量を決める。この量は、ダイエットの開始点として設定しておきます。

翌日に体重を計測し、この日の体重を初期の基準点として設定します。

体重変動に基づいて食事量を増減します。ここから毎日4週間終了まで繰り返します。

最終日の食事量があなたが代謝できるMAXの食事量として、ダイエットに入ります。

初日:食事量を決める

初日は食事量の設定のみです。

3日目からの本格的な調整をするための基準として利用します。

食事量はどんどん調整していくことを見込んでいますので、ざっくり設定してしまいましょう。

ここでは、指標として3パターン紹介しますが、調整をするのでどちらを選んでも問題ありません。

最終的な目標は「体重が変わらない食事量を見つける」です。

重要なのは、次の過程での定期的な体重測定とそのデータに基づいた食事量の調整能力です。

実践しながらの調整を重要視します。

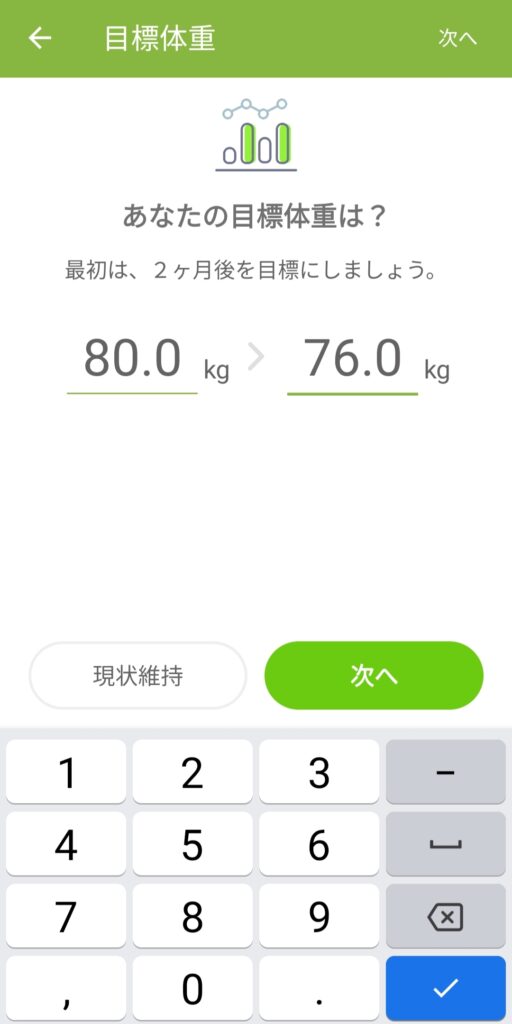

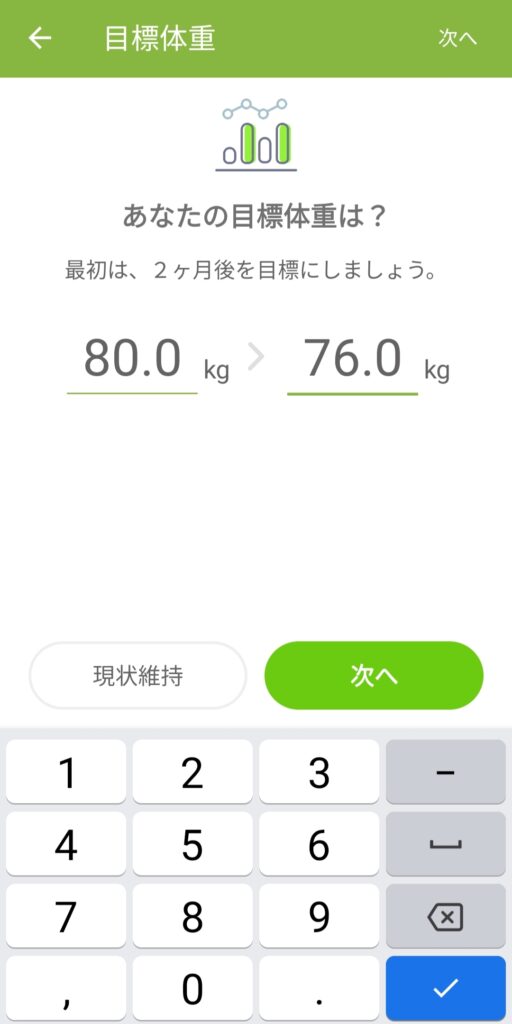

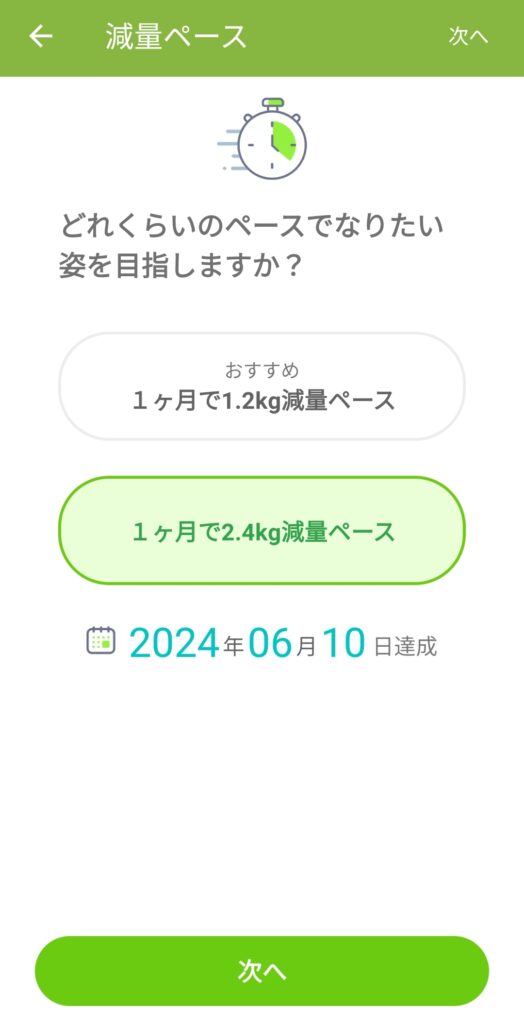

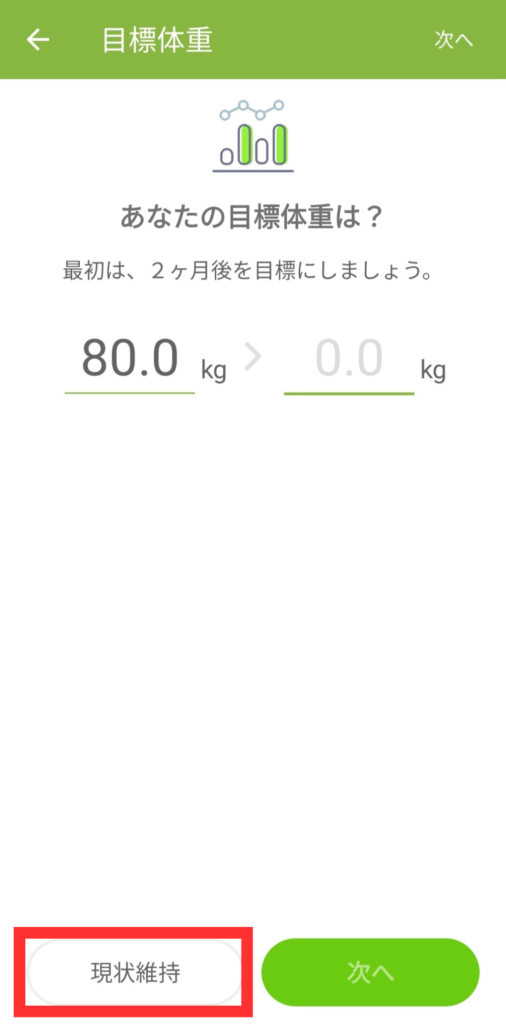

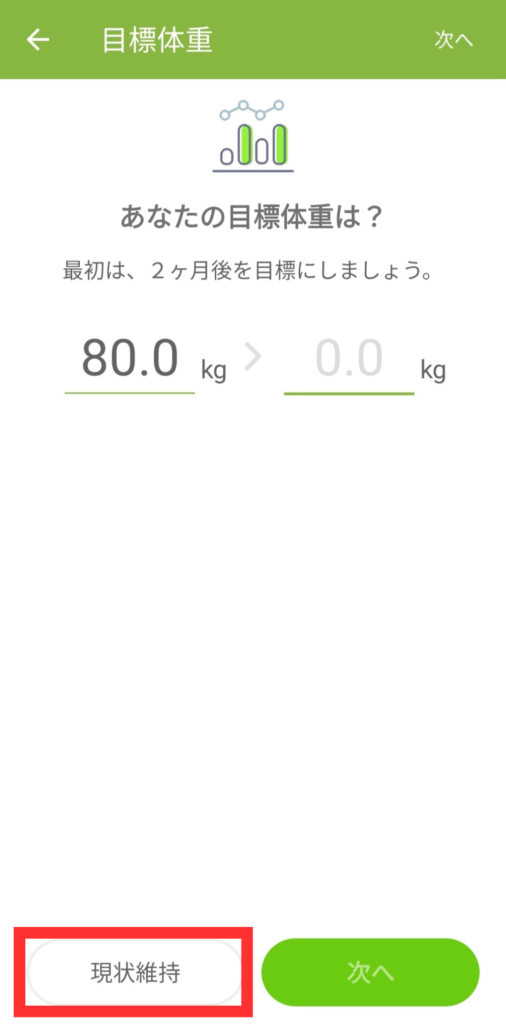

アプリの目標体重は「現状維持」にしておきましょう。

あすけん使用の場合

- はじめての方:初期設定→目標設定

- ダウンロード済みの方:右上→目標設定をやり直す

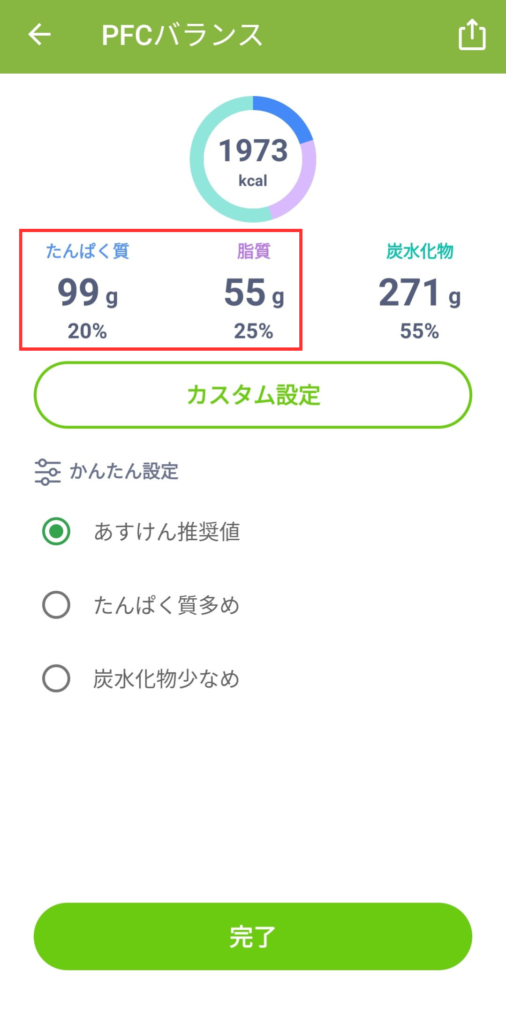

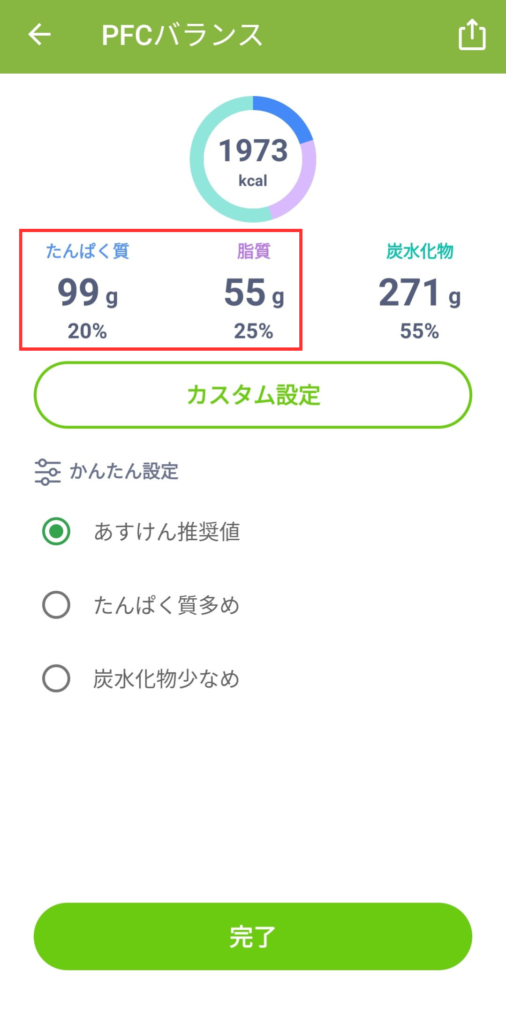

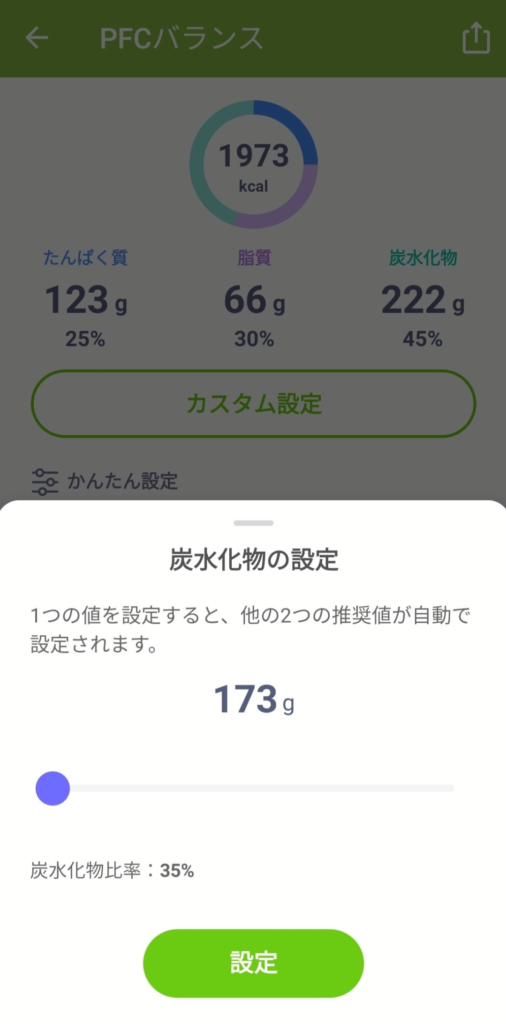

パターン1:アプリ推奨設定

基礎代謝、PFCバランスともにアプリの推奨値。何もする必要はありません。

普段から運動している人は多めの食事量のこちらがおすすめ。

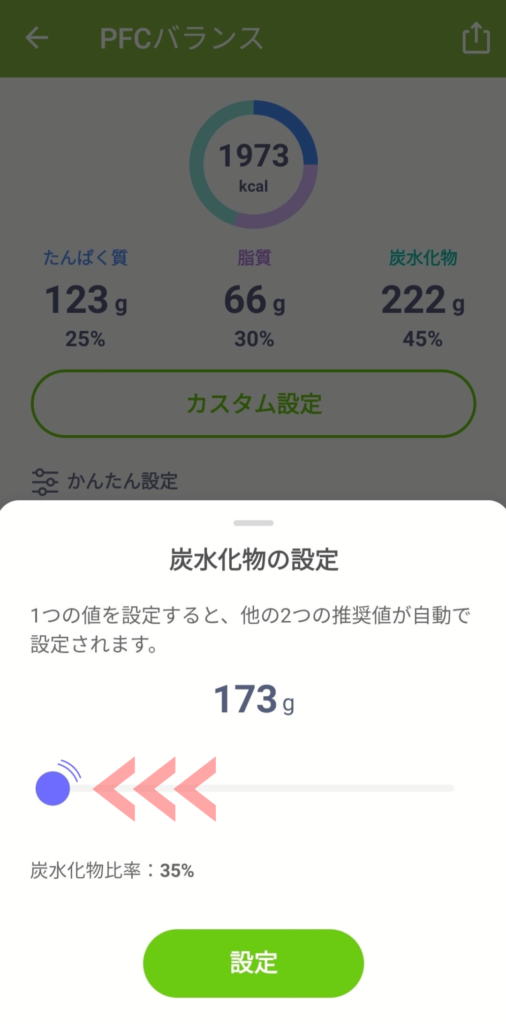

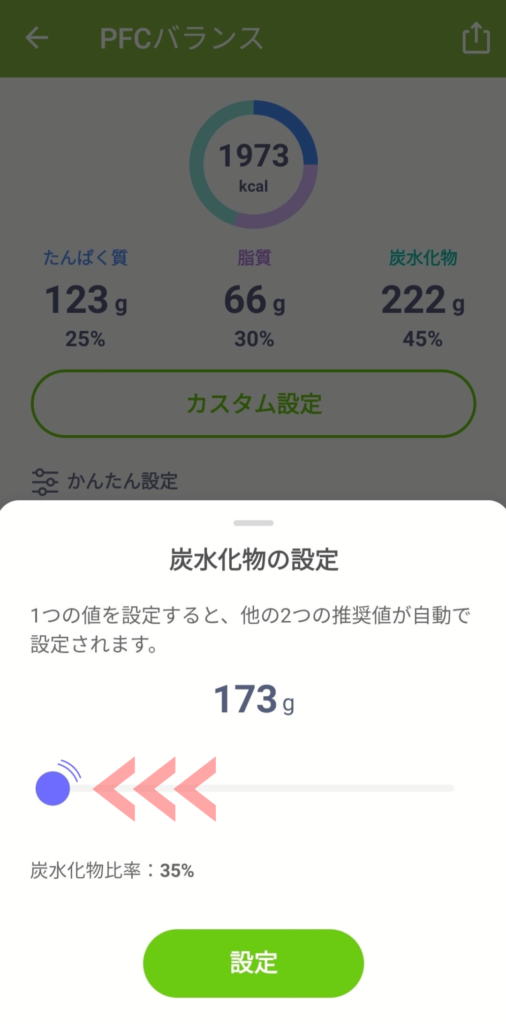

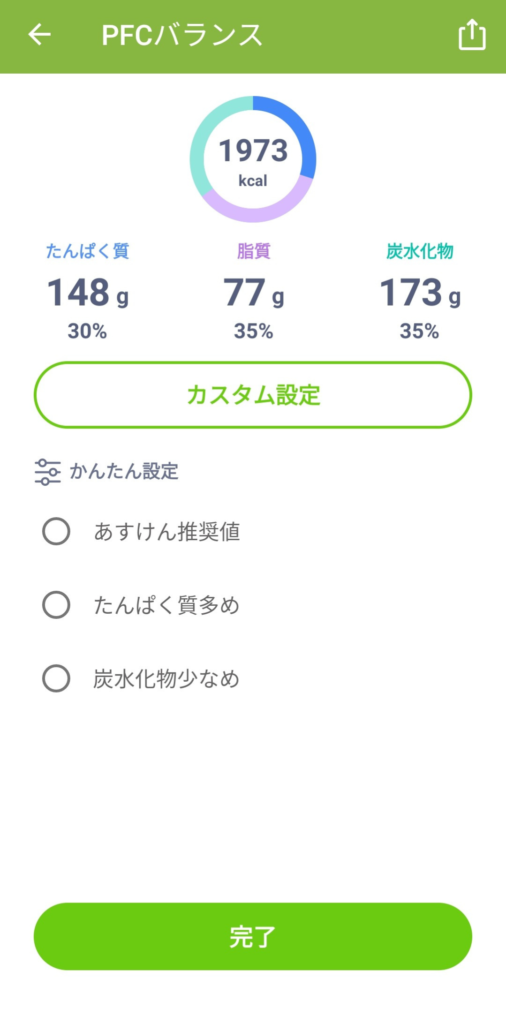

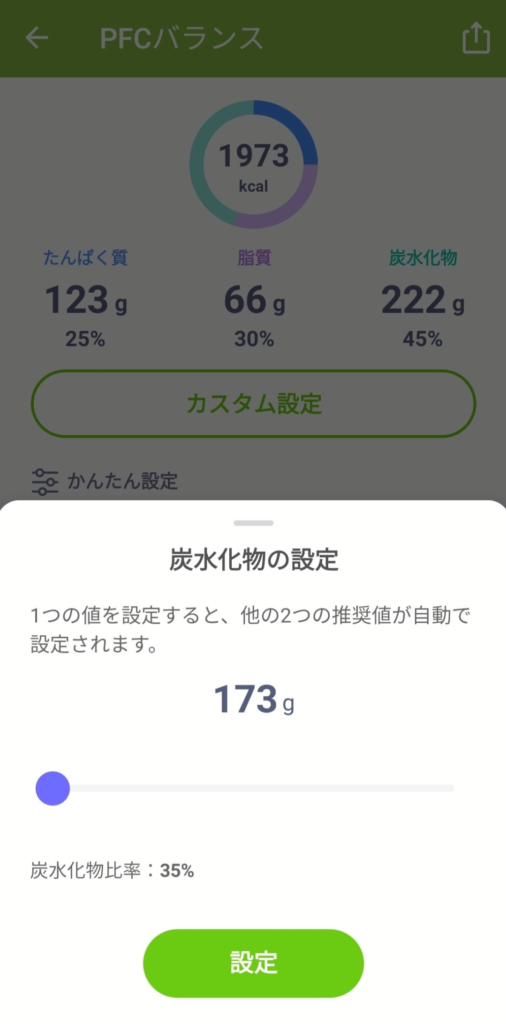

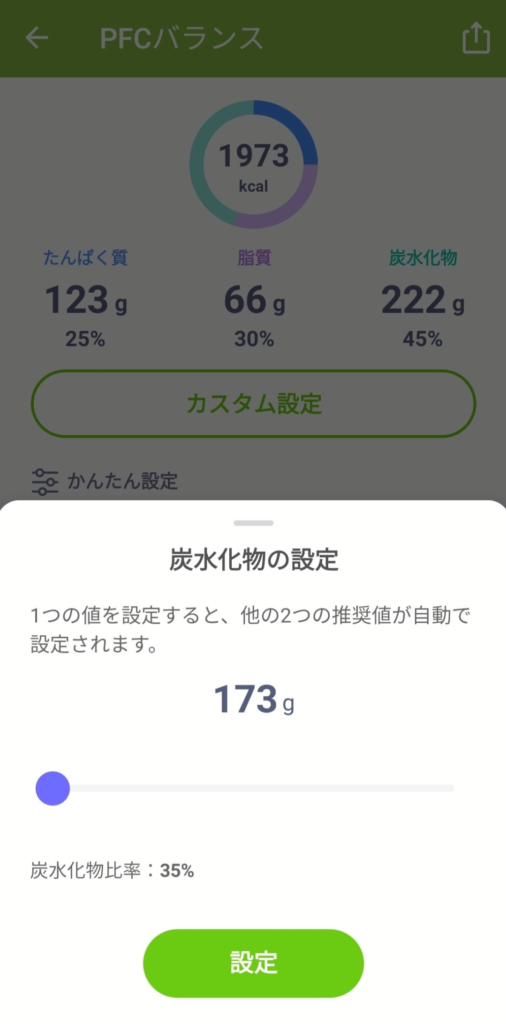

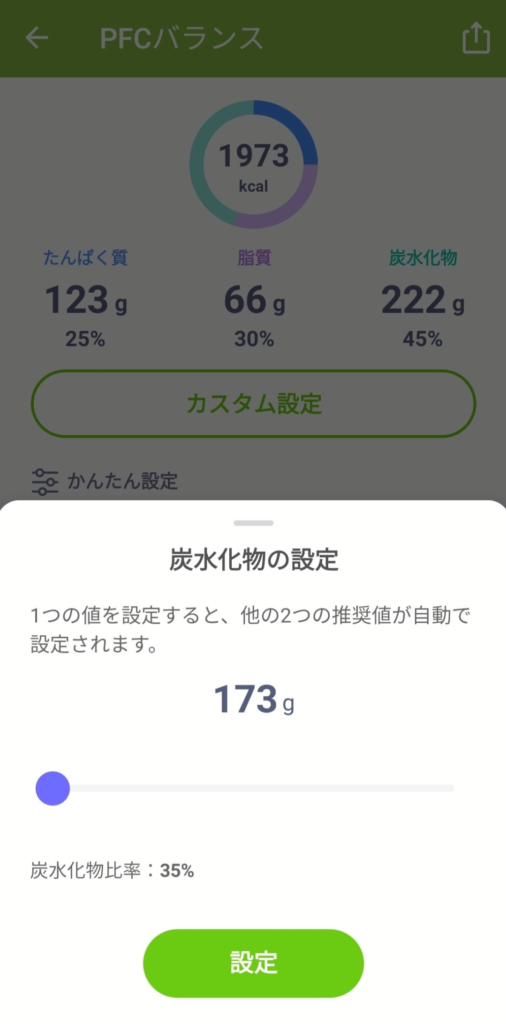

パターン2:基礎代謝、炭水化物ともに最小値

基礎代謝と炭水化物(カスタム設定)を最小値にします。

少なめの食事量から始めるので、運動していない人はこちらがおすすめ。

PFC管理アプリは比例してたんぱく質と脂質量が増えるため、炭水化物量を減らす「前」の「アプリ推奨値」を目指してください。

記録を進めるなかで、たんぱく質、脂質の摂取量が多くなる日も出てくると思います。

その際は、「炭水化物量の設定後」の「最小値」に収めるようにすれば問題ありません。

パターン3:設定なし、食事記録のみ行なう

基礎代謝、PFCバランスともに「パターン1と同じ」設定にしておきますが、記録のみ行います。

目標「量」は気にせず、なるべく「PFCバランス」を保ちながら記録してください。

パターン2よりも、更に低い食事量で始めるので、以下の様な方におすすめ。

- あまり食べれない方

- どうしても食事量が少なくなってしまう方

- 糖質制限をしていた方

- 糖質制限から抜け出し、少量の食事からよりバランスの良い食事に移行したい方

このような方は、代謝が落ちていると考えられるので、より少なめから始めることがベターです。

代謝が落ちると懸念されるかと思いますが、そもそも食べれない場合、無理しなくても少しずつ増えていけば問題ありません。

2日目:体重を計測する

朝一に体重を計測します。

初日に設定した食事量でスタートしましょう。

体重の計り方

最も正確な体重は「朝一番、空腹時のトイレ後」に測定した体重です。

- 朝一に計る(例)80kg

- 朝食後に計る(例)81kg

- トイレに行く

- トイレ後に計る(例)80.6kg

- 朝食後とトイレ後の差分を朝一の体重から引く(例)79.6kg

記録も忘れずに行ってください。

今回は4週間と期間を限定しているため、毎日計ることをおすすめします。

体重を毎日計ることで、日々の変化をより正確に捉え、適切な食事調整ができるからです。

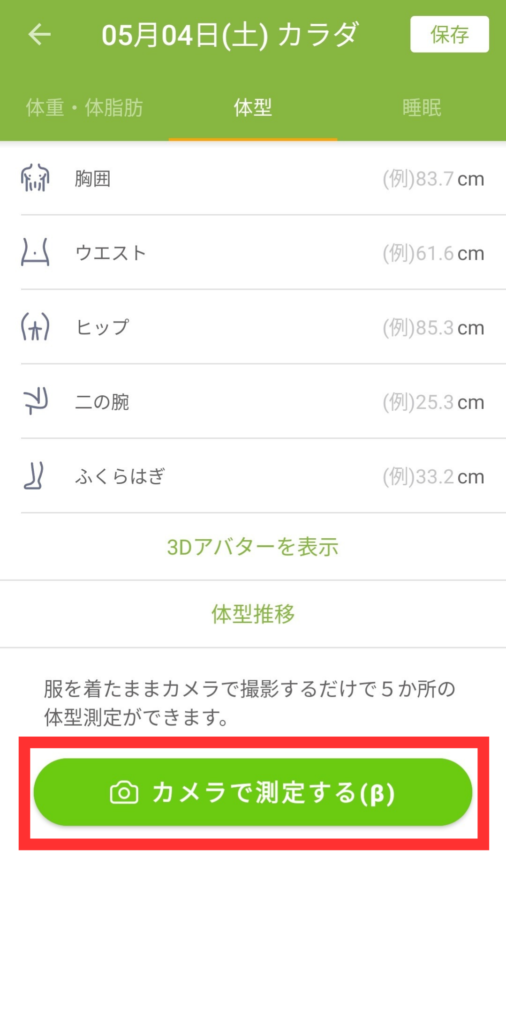

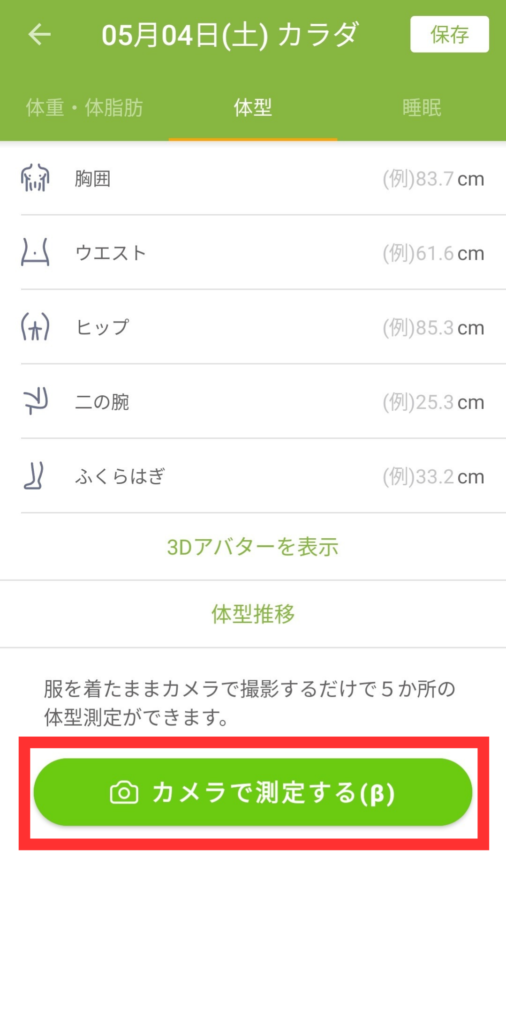

写真を撮っておく

体重と同時に写真を撮るようにするのもおすすめです。(任意)

写真を撮ることで、体型の微妙な変化や筋肉の増減なども視覚的に捉えることができます。

特に、体重が変わらないと感じた場合でも、写真を比較することで進捗が確認できる場合があります。

3日目以降:食事量を調整する

朝一に体重を計り、初日に設定した食事量の効果を確認します。

体重の結果に応じて、初日に設定した食事量を増減します。

増減する食事量に決まりはありませんが、「少なめ+キリのいい数字」の方が管理しやすいです。

また翌日、体重の変動があれば調整し、4週目まで繰り返します。

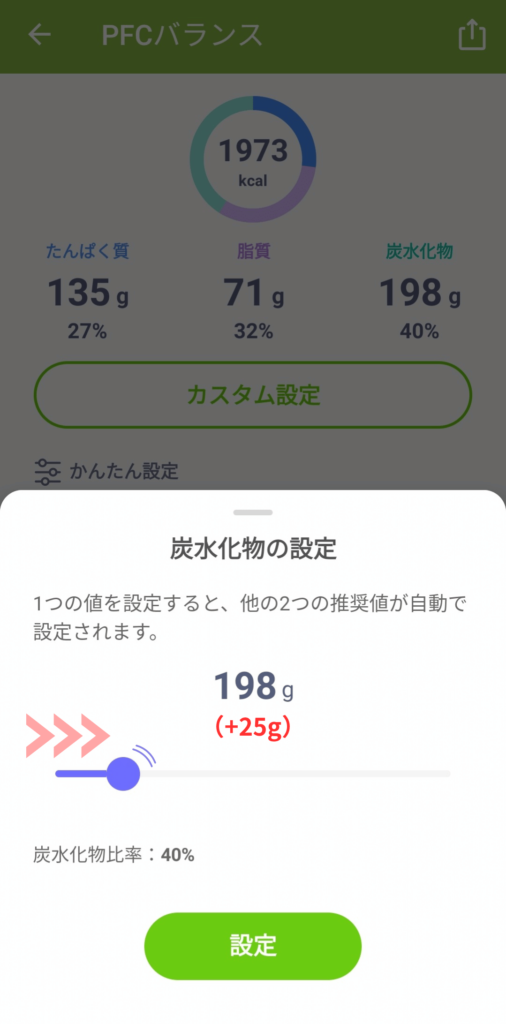

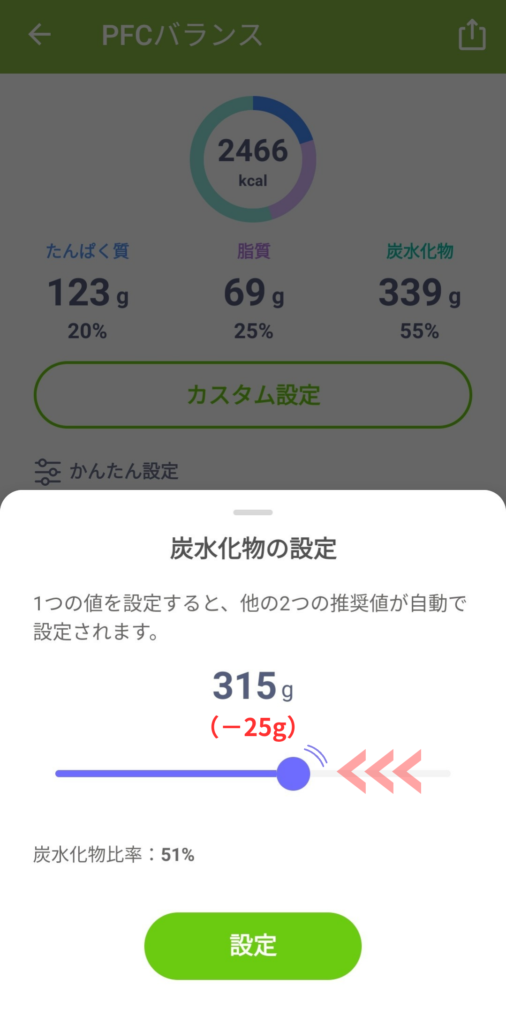

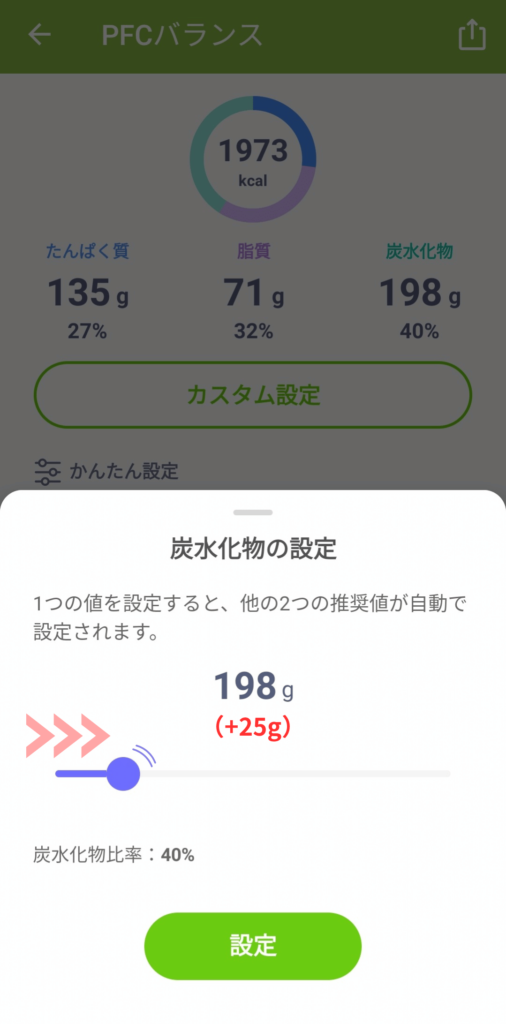

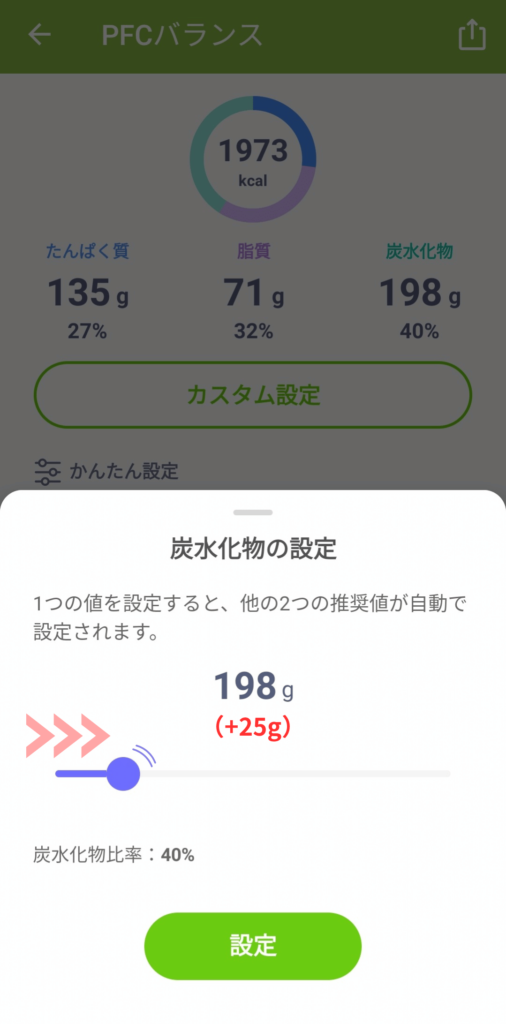

体重が減っている場合

1日の炭水化物の量を25g(100kcal)増やします。

体重の減少が止まる、または元の体重に戻るまで増やしましょう。

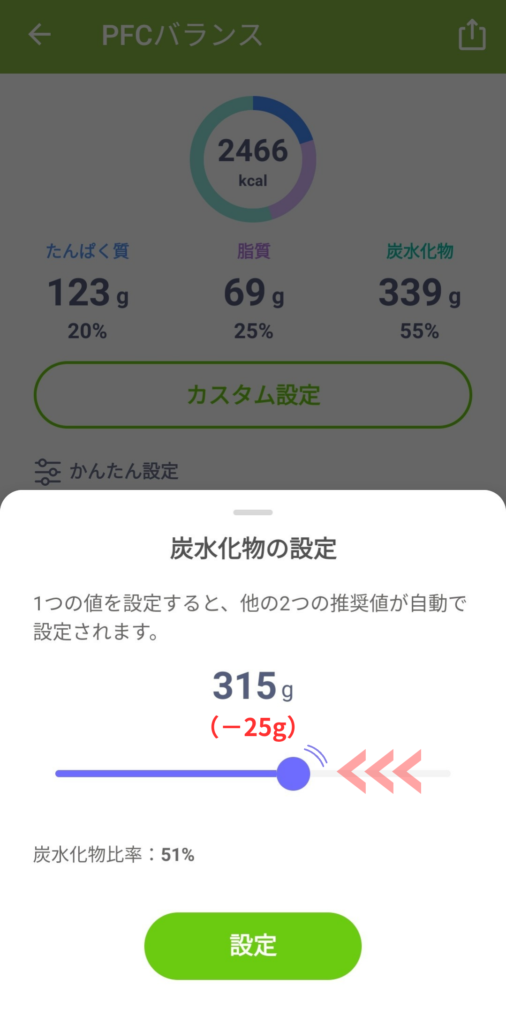

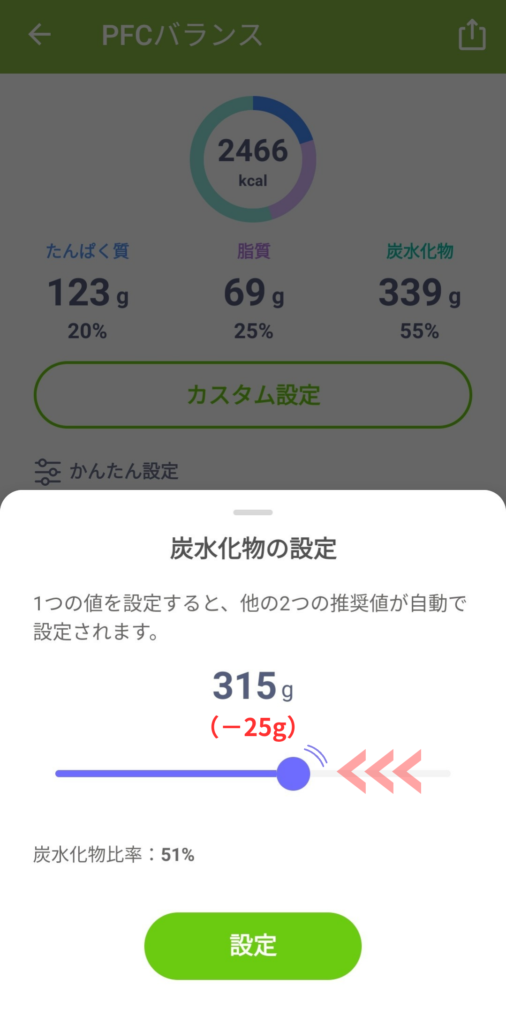

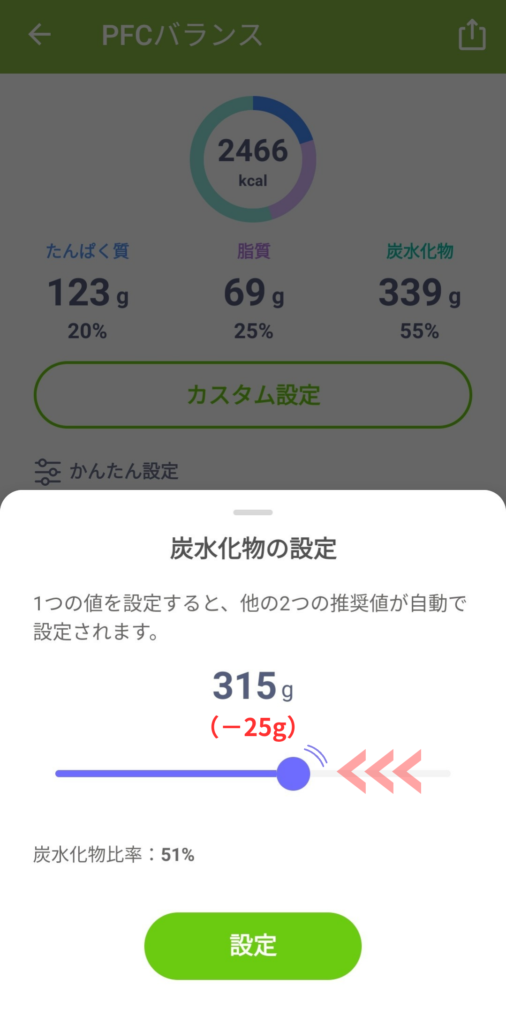

体重が増えている場合

1日の炭水化物の量を25g(100kcal)減らします。

体重の増加が止まる、または元の体重に戻るまで減らしましょう。

炭水化物量がアプリ設定できる最小値の場合、マイナス25gになるように食事を調整してください。(あすけん使用の場合:パターン2と3)

体重が変わらない場合

1日の炭水化物の量を25g(100kcal)増やします。

体重の変動があるまで増やします。

体重の変動に合わせて炭水化物の量を25g(100kca)増減してください。

実践方法:5~12週目

5週目からはダイエットをスタートします。

4週目の最後の食事(1番量が多い&体重が変わらない)から少し減らせば、マイナスが生まれ「消費カロリー>摂取カロリー」が成り立ちます。

4週目最後の食事量から炭水化物を25g減らし、翌日に体重を確認します。

体重結果に応じて、1週間前に設定した食事量を増減します。

1週間毎に体重計測と対策を繰り返し、初日の体重の4~5%減ったらチートデイを設けます。

※なくてもいい

初日の体重の4~5%減ったら、8週まで継続します。

基本ステップも4週目までと変わりません。

5週目初日と1週間以降についてのダイエット方法を説明します。

初日:炭水化物を25グラム落とす

4週目最後の食事量から炭水化物を25g減らします

翌日、食事量の効果を確認しておきます

4週目最後の食事量から「炭水化物を25g(約100kcal)」減らします。

1日の炭水化物量をこれまで同様に減らしてください。

やり方は2パターン。

パターン1

1食ごと均等に減らして、全体で25g落とす。

- 1食につき約8gの炭水化物を減らす

パターン2

1食から25g落とす。

- 夜のみ25g減らす

※お昼が食べられなかった場合など、その食事を減らしたことにして夜は食べる。臨機応変に。

翌日、体重を計測し、体重が変わっても変わらなくても1週間つづけましょう。

1週間後:食事量を調整する

1週間前に設定した食事量の効果を確認します。

体重の結果に応じて、1週間前に設定した食事量を増減します。

1週間後の体重変化で、初めて食事量を調整してください。

その後、1週間毎に食事量を調整しながら、まずは体重の4~5%減るまで続けます。

食事量の調整方法は4週目までと全く一緒です。

体重が減っている場合

すべて上手くいっています。同じ食事量のまま続けましょう。

体重が変わらない場合

体重が変わらない場合でも焦らずに淡々と行うようにしましょう。

運動を取り入れるかPFCバランス管理のみにするのかお好きな方を選んでください。

パターン1:まずは筋トレ/有酸素運動を取り入れる

体重が変わっても変わららなくても1週間つづける

翌日または1週間後に体重が減った場合はそのまま続ける。

体重が変わらなかったらSTEP4へ。

STEP2~STEP4までを繰り返します。筋トレ/有酸素運動は継続します。

パターン2:1日の炭水化物の量を25g(100kcal)分減らす

体重が変わっても変わららなくても1週間つづける

翌日または1週間後に体重が減った場合はそのまま続ける。

体重が変わらなかったらSTEP4へ。

STEP2~STEP4までを繰り返します。

食事量を減らす目安

経験側で申し訳ないのですが、炭水化物の量が2桁にならない様にしてください。

※どのぐらい食事量を減らせるかは、4週目の最後の食事量によります。

上記の対策を続ける中で、炭水化物量が125gまで落ちてしまったら、食事を減らす対策はストップです。

運動を取り入れるか、そのまま継続することが健康を害さずにダイエットができるコツです。

運動を取り入れた方がいい理由

食事量を減らすことが「カロリー消費」の唯一の手段ではありません。運動によっても効果的にカロリーを消費できます。

「運動か食事か」頑なにどちらか一方しか採らないアプローチでは成功率は低下します。運動と食事、両方をうまく組み合わせることが理想です。

2週間以降:チートデイを設ける

初日の体重の4~5%減ったらチートデイを設けます。

体重が4%~5%減少したら、小休止のため「チートデイ」を設けてみましょう。

チートデイは栄養補給と心の休息を目的として、ある程度好きな物を食べる日として設けます。

ここでも2パターン紹介してみたいとおもいます。どちらか好きな方を選んでください。

パターン1:栄養補給

ここでは、4週目最後の食事量まで戻してみましょう。

1〜4週目までの食事記録の中から、この時点の食事量より多く、体重が減っていないPFCバランス量を選びましょう。

1週目以降、炭水化物の量を調整する過程で、食事から摂取するビタミンやミネラルが減少することがあります。

そのため、チートデイを利用してこれらの栄養素を補うことで、体のバランスを保ちつつ、長期的なダイエットに効果的です。

パターン2:心の休息目的

食べたいものを食べましょう。カロリー制限を緩め、好きな食べ物を楽しんでください。

その際、目標の食事量は越えてしまうとおもうのでストレス解消目的で楽しんでくださいね。

このパターンは、ダイエットが心にもたらすストレスを和らげ、ダイエットを継続するためのメンタルヘルスを考慮しています。

1食だけ好きなものを食べましょう。例えば、お昼だけ、夜だけなど。

チートデイのルール

- 翌日に2kg以上増えるのはやり過ぎかもしれない。

- 翌日体重が増えても、食事元に戻すこと

- 炭水化物と脂質を増やすことを意識する

チートデイ後に期待すること

チートデイの前より痩せることを期待して取り入れます。

当然ながら、チートデイ翌日は炭水化物をいつもより多く摂ることによって体重は増加します(1-2kgの増加が一般的)

- DAY0:チートデイの朝 ○○kg

- DAY1:チートデイ翌日 (+2kg)

- DAY2:翌々日 (+1kg)

- DAY3:3日後 (±0kg)

- DAY4:4日後(-1kg)

体重が増えても焦る必要は全くありません。

人間の体は炭水化物を「グリコーゲン」という形で貯蔵することが可能です。

また高炭水化物による水分や塩分、赤身肉摂取によるクレアチンが水分を増やしている状態です。

この一時的な“むくみ”は1-3日でなくなり、その後、チートデイの前より痩せていることを期待しています。

8週間後:ダイエット終了

チートデイ以降、8週目まで継続したら、ダイエット期間も終了です。

実際、ダイエット期間をどのくらい取るのかは自由に設定してもらえれば大丈夫です。

これは最初の4週間についても同じです。

時間をかけて行うことを前提として作りましたので、逆にもう1クール行っても問題ありません。

最後に

誰にでも効果のある決まったプランはありません。

そのため、あなたに合うバランスはあなた自身で見つけるしかありません。

最初は難しいかもしれませんが、記録を続けていくと自分に合った食事やバランスが段々とわかるようになってきます。

下記にLINEからわからないことは直接聞いていただけますので、ぜひ、PFCバランス管理を初めてみてください。